国内大会

ホーム > 国内大会

全国大会in埼玉’25 観戦

2025/12/20土・21日 全国大会は観戦自由となっております

会場校に直接いらしてください

東京国際大学 川越第1キャンパス

〒350-1197 埼玉県川越市的場北1-13-1

(東武東上線「霞ヶ関」駅南口より徒歩5分)

試合組み合わせなどについては,以下の大会ポータルサイトをご覧下さい

https://sites.google.com/view/henda2025saitama/

録画などの際には,申請が必要です。同サイトをご覧下さい

Essay Contest 2025

Download →Henda-essay-contest-2025.docx

第8回 全国高校生英語ディベート大会

エッセイコンテスト 実施要項

The 8th All Japan High School English Debate Tournament Essay Contest

1.主 催 一般社団法人 全国高校英語ディベート連盟 (HEnDA)

2.特別協賛 GTEC(株式会社ベネッセコーポレーション)

3.応募内容 次の三つの部門で,英文のエッセイを募集します

A) 英語コミュニケーション部門

HEnDA主催のディベート大会への参加を通して,あなたの英語コミュニケーション能力はどのように成長しましたか。具体的にできるようになったこと,自分自身が主体的にとりくんだ練習方法など,自由に論じてください。

B) 論題部門

今年度の論題 Resolved: That the Japanese Government should ban children under 16 years old from using social media.” について,ディベートの準備段階や試合を通して学び,チームメートや他校のディベーターと対話することで深められた,あなた自身の独自の意見や考えをまとめて下さい。

C) Make-Friends部門

英語ディベート活動への参加を通して,チームメートやライバル達と競い合い協調しあうことで,どのように成長できましたか。Make-Friendsに関わる忘れがたい体験等をシェアして下さい。

4.応募資格

2025年度にHEnDA全国大会,および,その予選を兼ねた都道府県大会かHEnDA形式の広域大会,HEnDA形式の練習試合などに参加した全ての生徒(選手でなくとも運営などでの参加者も投稿可能)。

投稿は,チーム・学校ではなく,個人単位で行うものとする。

5.締切 令和8年(2026年)3月1日(日) 23:59まで

6.応募方法

- 以下のgoogleフォームに,エッセイ本文のWordかpdfファイルにて送付

- いずれかの部門へ1人1点までの応募が可能(同一人の複数部門への投稿は不可)

宛先 https://forms.gle/QEjeZzBfVWt8JW5y8

7.エッセイ書式

- 英語での投稿を推奨するが,日本語での投稿も可能

- 語数・字数制限:英語500-600 words / 日本語 1000-1200字

- MS WordまたはPDF書式の文書ファイルで提出する

- (ページ設定A4用紙,30行,文字サイズ5pt程度)

- ファイル名は,<部門名><応募者氏名>25.docx

または <部門名><応募者氏名>25.pdf とする。(例:C鈴木一郎docx)

A) 英語コミュニケーション部門,B) 論題部門,C)Make-Friends部門のうち,該当する部門を一つだけ選び文書ファイル冒頭に明示(半角アルファベットA,B,C) - 文書ファイル内部の冒頭に以下の情報を記入

- 部門名(A部門, B部門, C部門)

- エッセイ・タイトル

- 氏名(英語表記および和表記を併記)

- 学校名(英語表記および和表記を併記)

- 学年

8.審査委員会 一般社団法人 全国高校英語ディベート連盟 (HEnDA) 理事会

9. 応募にあたっての注意

- エッセイは,他の懸賞等に応募したことがない,オリジナルである必要があります。(多重投稿や,剽窃等が判明した場合,賞を撤回します)

- 応募をもって,以下の条件を承諾したものとします

- 応募作品の著作権が,当連盟に帰属すること

- 応募作品を掲載する際には,氏名・校名・学年名がHPに表示されうること

- 応募作品の編集権が,当連盟に帰属すること(HP等への掲載にあたっては,当連盟の判断により,文章の抜粋・表記の微修正等を行うことがありえる)

10.発表

選考結果および作品は,HEnDA連盟HP(henda.global)で発表 (4月中予定)

11.表彰

最優秀賞 (全部門を通して1名)図書カード

優秀賞 (A, B, C各部門1名) 図書カード

優良賞 (全部門あわせて5名程度) 図書カード

その他 特別賞

受賞者の作品も含め,優秀作品は,HEnDAのHP等に掲載する

以上

第20回大会 (2025)

Download Topic MS Word file ⇒ Henda topic 2025-11-20.docx

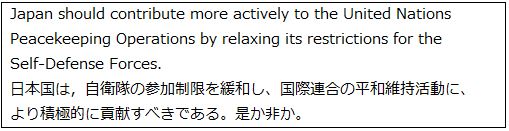

The Topic for the 20th All Japan National Debate Tournament in Saitama

第20回 全国高校生英語ディベート大会 in 埼玉

(論題と定義 Wording and Definitions)

20 Nov 2025

HEnDA Chief Judge: Yoshiro Yano

*Supplementary explanation (Nov 20) is added in the end of both English and Japanese versions. Corrections (on Nov 20, July 28) to the tentative definitions (released Mar 1st) are shown in bold with an underline.

Debate Topic

|

Resolved: That the Japanese Government should ban children under 16 years old from using social media. 日本政府は16歳未満の子どもがソーシャルメディアを利用することを禁止すべきである。是か非か。 |

Definitions

- “Social media” should mean, in this debate, the platforms (websites, apps, etc.) which allow users to share text messages, photos, videos, etc. with unspecified number of users (e.g. Facebook, Instagram, LINE, Reddit, Snapchat, TikTok, X [former Twitter], etc.).

- “Ban”, here, should mean that, the providers of the above-mentioned social media platforms have an obligation to take reasonable steps to prevent children under 16 years old from having accounts on their platforms.

- Punishments/penalties: It should be assumed that the social media platforms that fail to take the above steps will receive corrective sanctions, including suspension and fines of up to 1 billion yen. Also, it should be assumed that children and parents will not be punished.

- “Children under 16 years old” should mean that the minimum age, legally, to have social media accounts should be 16 years old.

- Exemptions: The following should be excluded from the ban;

a) simple messaging platforms, which limit the interactions only among specified known users (e.g. Messenger Kids,WhatsApp). *Deleted WhatsApp from the examples (Nov. 20), see additional explanation 3. Below.

b) services exclusively used for health care and/or education with functions limited to such purposes. (e.g. Google Classroom) *Modified (July 28)

c) video sharing platforms, which have parental control features and prohibit children from having platform accounts and exchanging information. (e.g. YouTube for Kids).

d) online entertainment platforms (such as games, etc.), which have parental control features and prohibit children from having platform accounts and exchanging information. - Debaters cannot add or specify plans beyond the above points. The following are specific examples that cannot be added nor specified as plans (the list is not exclusive. Basically, you cannot add any plans):

a) Changing, excluding or designating the target of the ban of social media.

b) Putting exceptions to the targeted “children”.

c) Adding punishments, penalties, etc.

d) Strengthening the requirements for parental control of internet apps. - The negative side will defend the current government policy (as of March 2025) on social media usage (even though any policy change on this point should occur by December.)

Background of This Topic (*Deleted some outdated information. Nov. 20)

In late 2024, Australia’s parliament passed the Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill. This law “establishes a minimum age for social media use and an obligation on providers of an age-restricted social media platform to take reasonable steps to prevent age-restricted users from having an account with the platform.”

The law is highly controversial. Thus, it surely will be a great platform for high school debates!

Supplementary Explanations (Nov. 20)

- The Australian law The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act, which will ban children under 16 years old from using social media will take effect on December 10, 2025. (https://www.esafety.gov.au/about-us/industry-regulation/social-media-age-restrictions/)

At the National tournament, debaters may freely refer to the latest developments in Australia, and cite news, articles on those developments. However, note here that the Australian ban is not exactly the same as the definitions set up above, and the Australian ban itself does not bind our debates (though it may be useful for reference). Obviously, the debaters should debate within the framework of the above definitions, not the Australian ban act itself. - Which specific platforms will be included in the ban, or exempt from the ban are all debatable, unless the names come up as examples in the above definitions. Obviously, whether the ban ― which is defined as banning under-16s from having accounts ― would actually function as intended is all debatable.

- Originally, on 5-a) regarding exemptions concerning “simple messaging platforms”, WhatsApp was included as one of the examples (as in March, it was reported that Australia intended to exempt it). However, it is deleted in the latest definition (Nov. 20). Please use “Messenger for Kids” as the example for simple messaging platforms. This change reflects the fact that WhatsApp includes features that are not so simple, to the extent that the Australian government even considered including it in the ban (though it was not included in the initial ban list). However, this revision does not imply that WhatsApp should be included in the social media ban; rather, it means that it is not explicitly exempted any more, and whether it should be included is debatable.

論題

|

Resolved: That the Japanese Government should ban children under 16 years old from using social media. 日本政府は,16歳未満の子どもがソーシャルメディアを利用することを禁止すべきである。是か非か。 |

定義

- 「ソーシャルメディアsocial media」とは,本論題において,不特定多数のユーザーとテキストメッセージ,写真,動画等を共有できるプラットフォーム(ウェブサイト,アプリ等)を指すものとする(例:Facebook,Instagram,LINE,Reddit,Snapchat,TikTok,X(旧Twitter)など)。

- 「禁止ban」とは,ここでは,上記に示されたソーシャルメディアのプラットフォームの提供者に対し,16歳未満の子どもがアカウントを所持することを防ぐための合理的な措置を講じる義務を課すことを意味する。* 7/28変更

- 処罰・罰則:上記の措置を講じなかったソーシャルメディアプラットフォームには,是正措置が科されるものとする。その内容としては,業務停止や最高10億円の罰金などが含まれるものとする。一方で,子どもや保護者が処罰されることはないものとする。

- 「16歳未満の子どもchildren under 16 years old」とは,合法的にソーシャルメディアのアカウントを作成できる最低年齢は16歳とすることを意味する。

- 例外規定:以下は,禁止の対象外とする。

a) 限定された特定のユーザー間でのみ,やり取りが可能な,単純なメッセージング・プラットフォーム(例:Messenger Kids,WhatsApp)。 *11/20 WhatsAppを例から削除した。この点については以下の追加説明3を参照してほしい

b) 医療および教育の両方または一方の目的のためだけに限定されて使用されるサービスで,そうした目的に限定された機能だけを持つもの(例:Google Classroom)* 7/28変更

c) 動画共有プラットフォームのうち,ペアレンタルコントロール機能を備え,子どもがプラットフォーム上でアカウントを作成できず,子どもがそこで情報交換することが禁止されているもの(例:YouTube for Kids)

d) オンライン・エンターテインメント・サービスのプラットフォーム(例:ゲームなど)のうち,ペアレンタルコントロール機能を備え,子どもがプラットフォームのアカウントを作成できず,子どもがそこで情報交換することが禁止されているもの - 追加プランの禁止:各ディベーターは,上記の内容のほかにプランを追加・指定することはできない。以下は追加・指定してはいけないものの具体例である(ただし,これに限らず,基本的にいかなる計画も追加できない)。

a) ソーシャルメディアの禁止対象を変更・除外・指定すること。

b) 禁止のターゲットとなる「子ども」に例外を設けること。

c) 処罰・罰則を追加すること。

d) アプリのペアレンタルコントロール機能を強化すること。 - 否定側の立場は,日本政府が2025年3月時点で実施しているソーシャルメディア利用に関する現行政策をとるものとする(仮にこれに関する政策変更が12月までに発生したとしても,3月時点での規制を擁護するものとする)。

本論題の背景 (*古い情報での文章を削除 11月20日)

2024年末,オーストラリアの連邦議会はOnline Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill「オンライン安全性改正(ソーシャルメディア最低年齢)法案」を可決した。この法律は,「ソーシャルメディア利用に最低年齢を設け,ソーシャルメディアの提供者に,年齢制限のあるプラットフォームを提供する義務を課し,当該年齢未満のユーザーがアカウントを作成することを防ぐための合理的な措置を講じる義務を課す」ものである。

この法律については,きわめて多くの議論が起きている。つまり,高校生のディベートにおいても大変有意義なテーマとなることだろう!

補足的説明 (11月20日 追加)

- 16歳未満の子どもがソーシャルメディアを使用することを禁止するオーストラリアの法律Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Actが,2025年12月10日に施行される。全国大会のディベートでは,オーストラリアにおける最新の動向に言及したり,それに関するニュースや記事を引用したりすることは制限なく行って良い。ただし,オーストラリアの禁止法は上記の定義と完全に一致するものではなく,この法自体が大会でのディベートを拘束するわけではない(参照することは有用であるにせよ)。当然ながら,ディベートはオーストラリアの法についてではなく,あくまで上記の定義の枠組みに沿って進められるべきである

- どの具体的なプラットフォームが禁止の対象となるのか,あるいは除外されるのかは,上記の定義に例として明記されていない限り,すべて議論の対象になりうる。同様に,ここで「16歳未満がアカウントを所持すること」を禁止すると定義された,この論題での禁止措置が,意図どおりに実際に機能するかどうかもすべて議論の対象にしてよい。

- もともと5-a)「単純なメッセージング・プラットフォーム」に関する例外規定には,WhatsApp が例として含まれていた(3月時点の報道では,オーストラリアがこれを除外対象にする意向であるとされたため)。しかし,最新版の定義(11月20日)では WhatsApp は削除されている。したがって,「単純なメッセージング・プラットフォーム」の例としては “Messenger for Kids” を使用してほしい。

この変更は,WhatsApp の機能には「単純なメッセージング」といえるもの以外もあり,オーストラリア政府が禁止対象に含めることを検討したほどであることに由来する(同法の施行当初の禁止リストには結局入らなかったが)。ただし,この変更は WhatsApp をこの論題でのソーシャルメディア禁止の対象に「含めるべき」という変更ではない。明示的な例外の一つではなくなり,禁止に「含めるべき」かどうかディベートの余地がある対象になった,という意味である。

HOW THIS TOPIC WAS CHOSEN 論題選定の経緯

The HEnDA committee selected 4 potential topic areas from over 20 suggested topic ideas and called for an opinion poll on whether to approve these topics in mid-February 2025. (Thank you so much for your precious opinions and votes!) The result of the poll was:

|

|

Total 84 votes |

|

EUTHANASIA (安楽死) Resolved: That Japan should legalize voluntary active euthanasia. 日本は本人の意思による積極的安楽死を合法化すべきである。是か非か。 |

38 votes (45%) |

|

LAY JUDGE (裁判員) Resolved: That Japan should abolish the lay judge (“saiban-in”) system. 日本国は裁判員制度を廃止すべきである。是か非か。 |

36 votes (43%) |

|

SOCIAL MEDIA(ソーシャルメディア) Resolved: That the Japanese Government should ban children under 16 from using social media. 日本政府は16歳以下の子どもがソーシャルメディアを利用することを禁止すべきである。是か非か。 |

57 votes (68%) |

|

UNICAMERALISM(一院制) Resolved: That Japan should abolish the House of Councilors (“sangi-in”). 日本国は参議院を廃止すべきである。是か非か。 |

20 votes (24%) |

|

NONE OF THE ABOVE |

0 vote (0%) |

The committee decided on the “SOCIAL MEDIA” topic which had the highest approval rating.

以上

第20回記念大会(2025)

第20回記念大会結果

トーナメント・表彰

予選順位予選順位

第20回記念大会出場校決定!

’25出場校一覧

第20回記念大会手続きフォーム

2025applicationguidance 最初にお読みください

formⅠ-1条件A,B,C,E,F 締め切りました

formⅠ-2 条件D広域大会優勝枠 締め切りました

formⅡ 学校長許可 締め切りました

formⅢ 顧問、選手情報 締め切りました

formⅣ 学校紹介ページ原稿 締め切りました

formⅤ 諸料金計算表、振込先 締め切りました

formⅥ 派遣ジャッジデータ 締め切りました

formⅦ ホテル・弁当申込サイト ホテル・弁当 ご案内202501014確定版 締め切りました

formⅧ 任意 試合運営補助員(タイムキーパー等)公募 締め切りました

第20回記念大会in埼玉要項 日本語

HEnDA認定広域大会 第7回高校生英語ディベートMake Friends Cup

HEnDA認定広域大会 第7回高校生英語ディベートMake Friends Cup の大会要項です。

みなさま奮ってご参加ください。

第1回高校生英語ディベートHEnDA Friends Cup大会実施要項

The 1st High School English Debate Tournament

HEnDA Friends Cup 2025

HEnDA認定広域大会

第1回高校生英語ディベートHEnDA Friends Cup大会実施要項

1 目 的 (1)世界や社会の多様な問題や人々に関心をもち英語で議論をする。

(2)ディベートを通して問題意識を高め批判的思考力を養う。

(3)教員および生徒の英語ディベート研修の場とする。

2 主 催 (一社)全国高校英語ディベート連盟・大会運営委員会

審判長 矢野善郎 中央大学教授・HEnDA理事

委員長 丸橋洋之 白梅学園清修中高一貫部教諭・HEnDA理事

3 日 時 2025年9月14日(日) 9:00開始

4 会 場 さいたま市立浦和高等学校(予定)

5 試合形式 予選4試合、予選上位2チームによる決勝戦を行います。

(上位2チームが仮に同じ学校のチーム同士でも決勝はその2チームで行います)

予選は、肯定側2試合、否定側2試合を原則とします。

第1および第2試合はあらかじめ対戦を組み、第3試合からパワーペアリングとします。

6 表 彰 表彰あり

7 ル ー ル HEnDA全国大会ルールに準拠します。

8 参加条件 (1)選手の海外経験等は問いません。

(2)試合当日に教員による引率できない場合は申し込めません。

(3)チーム数と同数のジャッジを派遣する必要があります。ジャッジをチーム数に合わせて派遣

できない場合、またはジャッジキャンセル時に代替のジャッジを提供できないチームは、大

会運営に支障があるため出場できません。

例:1チーム登録はジャッジ1名、2チーム登録はジャッジ2名を派遣します。

(4)ジャッジは、教員、社会人、またはHEnDA Friends会員とする。

9 チーム構成 (1)各学校1または2チームを登録できます。

選手登録をする必要はありません。チーム編成、選手登録は学校および顧問の責任におい

て行ってください。

(2)試合ごとに同一チーム内での選手交代は自由ですが、2チーム間での選手交代はできませ

ん。

(3)試合に出場する1チームは4人編成とします。3人では参加できません。

(4)同じ都道府県に所在する2 つの学校が、ともに選手不足の場合、合同チームを組んで参加

することができます。事前に下記の連絡先にお問い合わせください。

10 論 題 Resolved: That the Japanese Government should ban children under 16 years old from using social media.

日本政府は16歳未満の子どもがソーシャルメディアを利用することを禁止すべきである。是か 非か。

※論題の文言は変更の可能性があります。付記事項等、詳細については、連盟HPを参照をし

てください。

![]() 全国英語ディベート連盟(HEnDA)

全国英語ディベート連盟(HEnDA)

11 当日日程 8:00 受付 4F視聴覚ホール(予定)

8:30 開会式 諸注意・諸連絡

9:00 第1試合 ランダム対戦 (あらかじめ対戦を組んでいます)

10:30 第2試合 ランダム対戦 (あらかじめ対戦を組んでいます)

13:00 第3試合 パワーペアリング

14:30 第4試合 パワーペアリング

16:00 決勝戦 上位2チームによる決勝戦

17:30 表彰・閉会式

※終了時間については、予定より遅くなる場合があります。予めご了承ください。

12 参 加 費 1チーム 6,000円

(1)参加費は、大会の運営費、表彰費、及び本大会を主催する団体の運営費等に使用されます。

(2)参加費は大会当日の受付時に現金にてお支払いください。領収書を発行いたします。

13 申し込み 最大32チームとし、先着順で定員となり次第締め切りとします。

下記のグーグルフォームからの申し込みをしてください。

第1回高校生英語ディベート大会 HEnDA Friends Cup 2025

(最終締切 9月5日(金)22:00までに申し込みください)

9月11日(木)にまで変更します

14 問い合わせ 丸橋 洋之 白梅学園清修中高一貫部

メールアドレス kanatomaru@yahoo.co.jp

※学校へのお問い合わせはご遠慮ください

第7回エッセイコンテスト 審査結果

第7回全国高校生英語ディベート大会エッセイコンテスト 審査結果

以下のリンク先をご覧ください。

第7回全国高校生英語ディベート大会エッセイコンテスト 審査結果

入賞者の皆様、おめでとうございます。

第15回全国中学生英語ディベート大会 (および公式練習会)要項

HEnDA普及委員会主催 全国中学生英語ディベート開催開催のお知らせです。

今年度も要項の通り、中学生大会を開催いたします。

申し込み全校にモデル立論・モデル反論(大会本番でも使用可)をお配りいたしますので、どなたでもご参加可能です。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

また、大会公式練習会も開催いたします。以下の要項も併せてご確認下さい。

【申し込み終了】第7回Make Friends Cup in Fukui 要項及び申し込みについて

今年度もみだしの大会を9月15日(祝)福井県教育総合研究所にて行います。

要項をよくお読みの上、エクセルファイルを添付し担当者にメールでお申込みください。

(地区ごとに申し込み時期が異なります。ご注意ください)

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

Novice Cup2025(1年生向け初心者大会)実施要項

1年生対象(2年生以上はぜひジャッジ参加を!)の大会のご案内です。

今年度の論題でのディベートですが、スピーチ時間や立論の個数が制限されているので、初心者ディベーター、初心者ジャッジどなたでもご参加いただけます。

詳細は以下のリンクより要項をご確認ください。

第10回関西大会実施要項

表題の件につきまして、今年度も8月24日(日)に近江兄弟社高等学校にて、第10回関西高校生英語ディベート大会(関西広域大会)、第2回関西高校生英語ディベートチャレンジカップを開催させていただきます。

昨年は、第一次申し込みから全国より募集させていただきましたが、関西地区での活動高校が増えてきましたので、今年度は、段階的に募集地区を広げさせていただきたいと思います。つきましては、添付の要項をお読みいただいてから、お申し込みをお願いいたします。

<関西地区の学校の先生方にお願い>

正式なお申し込みの前に、なるべく早い段階で、参加をご検討してくださっているかどうかの連絡を中川までお願いいたします。お気軽にご連絡お願いいたします。<要項より抜粋>

(ア)申込期日

関西地区(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)

6月 9日(月)~7月18日(金)

関西地区以外からの参加申込

・関西地区からのエントリー状況に応じて、次の手順で申込を受け付ける地区を拡大する可能性がある。関西地区のみで関西大会成立要件を満たす場合は、関西地区以外への募集はしない。

☆関西近隣地区(東海・北陸・中国・四国・甲信越)対象

7月8日(火)~7月11日(金)を申込受付期間とする。

7月4日までの関西地区からの申込数を基に受付上限数を算出し、7月6日(日)にHEnDA関西HP( https://henda-kansai.jimdofree.com)で告知する。

☆全国対象

7月11日までの申込数を根拠に参加チーム数にまだ余裕があると判断できる場合、

7月13日(日)にHEnDA関西HPで告知した上で、募集対象を全国の学校に拡大する。

募集期間は7月15日(火)~7月18日(金)とする。

ご質問等、ございましたら大会事務局までご連絡ください。

大会事務局

〒523-0815滋賀県近江八幡市市井町177 近江兄弟社高等学校内

全国高校英語ディベート連盟 第10回関西広域大会

運営委員会 事務局 代表:近江兄弟社高等学校 中川 百合

問い合わせ連絡先 e-mail: nakagawa0228@vories.ac.jp

学校代表:0748-32-3444

<大会参加申し込み受付>

滋賀県立安曇川高等学校 一井幸治

エントリーに関する問い合わせ先 e-mail: debateshiga@gmail.com

HEnDA Friends(同窓会)発足!

HEnDA Friends 発足のお知らせ

~ディベートを愛する仲間たちへ~

みなさん、こんにちは!

全国高校英語ディベート連盟(HEnDA)から嬉しいお知らせです。

このたび、HEnDA大会に出場したOG・OBの皆さんが再びつながり、交流を深

める新しいコミュニティ「HEnDA Friends(ヘンダ・フレンズ)」

を立ち上げました!

こんな想い、ありませんか?

「高校卒業後も、ディベートに関わっていたい」

「大会で得た経験を、次の世代に還元したい」

そんな想いを持つ皆さんとともに、新しいディベートコミュニティをつくります。

HEnDA Friendsの主な活動(会則より)

・会員同士の親睦・交流

・全国大会や地区大会の運営サポート

・HEnDAおよび本会が必要と認める活動

会員対象となる方

・過去のHEnDA主催の全国大会

・HEnDA方式の広域大会・都道府県のディベート大会

・世界大会WSDC出場者

・HEnDA全国優勝校として国際大会に参加した者

これまでディベートに打ち込んできた経験を次の世代に届けてみませんか?

全国の仲間と再びつながるチャンスです!

ご興味のある方は、ぜひお気軽にご登録ください。

登録フォームはこちら

https://forms.gle/DwF4exViwdLhp7eU7

英語ディベートを愛する皆さんと、HEnDA Friendsという新たな舞台でお会いできることを楽しみにしています!

全国高校英語ディベート連盟(HEnDA)

HEnDA Friends 事務局

理事・事務局長 小林 隆徳

henda-kobayashi@peach.plala.or.jp

第5回高校生英語ディベート南関東ブロック(広域)大会 要項及び申し込みについて

皆様

今年度も、第5回高校生英語ディベート 南関東ブロック大会を開催いたします。

品川女子学院にて、対面形式での開催となります!

詳細は、以下の要項をご参照ください。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

分校チーム 承認申請

第 20 回全国高校生英語ディベート大会 in 埼玉

分校(広域通信制高校の各キャンパスなども含む)

参加承認申請について

2025年度大会より,同一学校であっても,遠隔地または交通不便などの理由で,本校と同一チームとして練習できない分校(またはそれに準ずる組織)は,本連盟の承認を得れば,それぞれ単独で別チームとして参加することができます。

以下の点にご注意のうえ以下のファイルをダウンロード書式にご記入の上,2025年8月末必着で,HEnDA事務局(事務局長 小林 隆徳 henda-kobayashi@peach.plala.or.jp)宛てにファイルを添付し,電子メールでご申請ください。

- 分校チームは,申請が承認された場合いずれかの都道府県で予選参加が必要なります。原則として,分校の所在地のある都道府県での予選参加となります。申請した都道府県予選以外からの出場はできません。

- 原則として同一校が同一の各都道府県で2つ以上の分校のチームを申請することは認められません。

- 都道府県予選については,分校チームが所在する各都道府県での代表に各自でコンタクトし参加してください(注意:この申請はあくまで分校チームとしての承認申請であり,予選大会・全国大会への参加申請ではありません)。

- 申請の必要な分校(広域通信制高校の各キャンパスなども含む)ごとに,それぞれ別文書にてご申請ください。

- 申請情報に誤り・虚偽等があることが判明した場合,分校チーム承認や全校大会参加資格の取り消しもありえます。正確に情報をご記入下さい。

申請フォーム MS-Word文書

branch campus registration HEnDA 2025.docx

2025 出場校選抜基準

PDF形式でdownload →Henda20Qualification20250412.pdf

第20回 全国高校生英語ディベート大会 in 埼玉

出場校選抜基準

2025年4月12日

HEnDA理事会・審査委員会

今年度の基本方針

- 今年度については大きな選抜基準の改正はない。連盟としては,従来どおり,2つの選抜基本原理,①優れた学校の選抜Excellence ②日本各地からの選抜Inclusivenessで行う。①を強調しすぎると,一部の都県に出場が偏り,全国への普及機会が奪われる。②を強調しすぎると,各県・各校の努力が報われない。選抜基準は,それ故,この2つの原理がバランスをとれるよう常に見直している。現在,どちらの原理にも偏らずバランスが良い状態と考える。

- ①優れた学校の選抜Excellence原理については,具体的には以下の基準・条件B,D等に反映されている。広く都道府県大会・広域大会(旧称ブロック大会など)の開催を呼びかけ,その優勝校を優先して全国大会で選抜する。広域大会は,選抜のためだけでなく,生徒間で互いに刺激を与え合い,教育上も望ましいだけでなく,都道府県をまたいだ生徒・教員の交流を促す効果も高く,さらに新設も呼びかける。

- ②日本各地からの選抜Inclusiveness原理については,具体的には以下の基準・条件B,C,E,F-aに反映されている。できる限り県レベルの大会を開いている都道府県を優先する。これにより各地でのディベート活動普及のインセンティブとする。ここ数年開催されていないが,今年度も出場希望校が複数ありながらも諸事情により都道府県大会を開けない県への念のための救済策として,HEnDA主催でオンラインでの合同予選大会を行い,各参加県の1校は全国大会に出場可能とし,どの地域からの出場校も全国大会に可能性を開いておくことを目指す。

総則

- 出場枠の総数:20回記念大会のため出場枠の総数は68とする。[1]

- 出場枠の選抜方法の総論:各都道府県(以下,「県」と略)ごとの出場枠は,下記の「出場枠・出場校の選抜基準」条件AからFの選抜条件に従い順に割り振られ,下記に従い出場校を決定する。

- 予選および予選出場義務:全国大会への出場は,その年度の都道府県大会(以下,「県大会」と略),広域大会,あるいは県大会が開催されない場合の救済措置であるHEnDA主催合同予選大会のいずれかの予選への出場が前提となる。HEnDA予選として認められるためには,その大会が①HEnDAのMake Friendsの精神にのっとり,②今年度の全国大会と同じ論題を用い,③(予選試合数・大会規模などを除き)全国大会とほぼ同じルール・試合形式で行われ,基本的に④全ての参加チームが最低でも2試合(肯定側・否定側,各一試合)に出場し,公平・公正な予選選抜が行われていること,この4条件を満たしている必要がある。[2] 県大会・広域大会はオンラインでの開催であっても,従来通りの対面型(オフライン)の大会であっても構わない。

- 県大会についての追加規定:県大会がHEnDAの予選として認められるためには,(上記の4つの条件に加え)その県において全国大会に出場する資格のある全ての学校に出場機会が閉ざされてはならない。特定の県から複数の予選開催は認められない。[3]

- 「広域大会」Inter-prefectural Tournamentの認定:HEnDAでは,複数の県にまたがる大会を「広域大会」(旧呼称「ブロック大会」)と認定する。広域大会として認定されるには,(上記の4つの条件に加え),a) 事前に公開された出場基準(大会要項)に則って,公平・公正に大会出場校が選定されていること,b) 参加校数が10校以上,c) 特定の都道府県からの参加チーム数が参加総チーム数にしめる割合が4割以下に抑えられている,という3つの条件を満たしていることとする(以下の選抜基準 条件Dおよび,FAQも参照)。[4]

- 各県の出場校:各県大会の成績が確定後,原則として,その県大会で上位の成績をおさめた学校を優先して実際の出場校を選抜する。例外として,条件Dの広域大会出場枠を確保した学校は,条件Dで出場したものとし,その学校の所属県が獲得した条件A, B, E, Fの枠からの出場校については,条件D校を除いた上位が出場する。ただし,全国大会への出場は,募集要項に則り,期日までに全国大会の応募書類等の提出が完了していることが大前提である。県大会や広域大会での出場後自動的に参加登録がされるわけではない。

- 補欠校:選抜後に出場を辞退した学校があった場合,まずは出場を辞退した同一県から補欠校を探す。それが不可能な場合は,条件Fを参照し他県から補欠校を探す。大会直前の出場辞退などで,万が一,総出場校数が奇数になる場合は,全国大会開催県もしくは近隣県より,主催者の判断により追加チームの参加を認める。

- チーム構成の特例措置1:合同チーム

同じ都道府県に所在する2 つの学校が、ともに選手不足の場合、合同チームを組んで予選および全国大会に応募することを認める(ただし合同チームとして全国大会に応募する際には、予選出場時点のチーム構成を変更することはできない。また3 校以上による合同チームは認められない)。 - チーム構成の特例措置2:分校(広域通信制高校の各キャンパスなども含む)

同一学校であっても,遠隔地または交通不便などの理由で,本校と同一チームとして練習できない分校(またはそれに準ずる組織)は,本連盟の承認を得れば,それぞれ単独で別チームとして参加することができる。※今年度追加事項。申請書は,連盟HP からダウンロードし,8 月末日までに事務局にどの都道府県大会で出場するかを申請すること。 - この選抜基準において,県大会・広域大会の参加「学校数」が条件となる場合(上記および以下条件B・Fなど),2校による「合同チーム」(上記8.)は2校としてではなく1校として数えることにする。連盟によって承認された分校等(上記9.)はそれぞれ1校として数えることにする。

出場枠・出場校の選抜基準(条件A-F)

|

条件A 開催県・次年度開催県枠

|

全国大会開催県と次年度開催県には, 1枠を割り振る。 |

|

条件B 県大会選抜枠

|

県大会が開催された県については,その年の県大会に実際に参加した学校数に応じ,さらに以下の出場枠を割り振る。 参加校数 11校以上 出場枠2 11校未満2校以上 出場枠1

|

|

条件C 参加困難県の特例枠

|

ある県より,ただ一校だけ参加希望があった場合は,特例として,その学校がいずれかの広域大会かHEnDAの主催する合同予選会に出場したならば,県代表としてその学校の出場を認める。

|

|

条件D 広域大会優勝校枠 |

当年7月以降11月初旬までに行われる,連盟が認定した広域大会の優勝校には,全国大会への出場資格を与える。[5]

|

|

条件E 合同予選枠

|

県からの出場希望校が複数あるが,諸事情により県大会が開かれない県については,HEnDAの主催する合同予選会(10月か11月予定)に出場した学校のうち,各県内の成績優秀校に特例として1校は出場を認める。[6]

|

|

条件F 追加選抜

|

以上の選抜後,さらに余枠がある場合は,追加出場希望を応募した県の学校への追加選抜を行う。追加選抜は,県大会を開催し,条件AからEにより1枠のみ割り振られている県を優先し,まずは下記a)の原則に従い,一枠ずつ追加する。それでも余枠がある場合,さらにb) 県大会開催県3枠目以降,c) 合同予選会参加県2枠目以降,さらにd) 残余枠配分と追加を続ける。 a) 県大会を開催し,かつ条件AからDにより1枠だけ出場が決まっている県のうち,県大会への参加学校数が5校以上である場合,参加学校数の多い県を優先して出場枠を一つずつ追加する。a1) 県大会の参加学校数が一致した場合は,抽選で順位を決め追加を行う。 b) 上記a)の追加後,さらに余枠がある場合。県大会を開催した県について,既に上記a)での追加のあった県を除いて,以下の方式で追加枠を一つずつ配分する。その県に既に割り振られた全ての枠数に1を加えた数を分母に持ち,その県の県大会に参加した学校数を分子に持つ分数を,各県について計算する。その分数が大きい県を優先し一枠ずつ追加する。b1) この分数が一致する県が複数ある場合,既に出場決定した枠数が少ない方を優先する。b2) この分数だけでなく,決定済み枠数も一致する県同士については,抽選して順位を決める。 c) 上の追加が県大会開催県にゆきわたった結果,まだ余枠がある場合には,合同予選会に参加した県のうち,1枠だけ出場が決まっている県(条件D広域大会枠での出場のない県)について,合同予選会への参加学校数の多い県を優先して出場枠を一つずつ追加する。c1) 合同予選会への参加学校数が一致した場合は,抽選で順位を決め追加を行う。c2) さらに余枠がある場合は,合同予選会参加県の内,条件D広域大会枠での出場のある県にも,同様の基準で追加配分を行う。 d) 上の追加が全ての県にゆきわたった結果,まだ余枠がある場合には,さらに既に割り振られた枠数に1を加えた数を分母にして分数を計算しなおし,b)と同様の優先順位で,さらに1枠ずつ追加選抜を行う(このd)では県大会開催,合同予選会禍出場の区別は行わない)。ただし同一県からの出場校は原則最大で4までとし,4に達した県を除外して優先順位を付ける。それでも余枠がある場合にのみ,5枠目以降の追加も続ける。

|

参考 条件Fでの出場校枠

2024年度 6校 合同予選大会は開催せず(ドントは全て条件F a。最後6県が同条件 抽選で3校出場)

2023年度 10校 合同予選大会は開催せず(ドントは全て条件F a。2県が同条件 抽選)

2022年度 11校 合同予選大会は山口県のみ参加(ドントは全て条件F a。3県が同条件 抽選)

2021年度 11校 基準は変わらず,県独自の大会優先。広域大会増加(ドントは11県全て条件F a)

2020年度 14校 コロナ情勢で,県独自の大会優先。ブロック大会減少(条件F a 2校目は10県)

2018年度 10校 ブロック出場校3校 / 2019年度 5校 ブロック出場校3校

2017年度 12校 条件Bを「11校以上」と厳しくした結果 F枠増加

参考 2024年度 広域大会

|

Make Friends CUP in FUKUI |

|

中国ブロック大会 |

|

南関東ブロック大会 |

|

Make Friends CUP |

|

東海ブロック大会 |

|

甲信越ブロック大会 |

|

関西ブロック大会 |

2023年 6大会

2022年 6大会

広域大会 FAQ

1. 広域大会は,従来(2020年まで)のブロック大会とどう違うのですか?

呼び方だけの変更で,実際の違いはありません。広域大会の基準をみたす限り,個々の大会の名称としては「広域大会」と呼ぶ必要はなく,例えば「四国ブロック大会」など地域をイメージする名称でも “Make Friends Cup in XX” などでも結構です(大会名称にブロックという言葉を使うことは,もちろん構いません)。特定の県名・学校等を冠する広域大会も可能です。

2. 特定の地域で,2つ以上,「広域大会枠」が認められる場合もあるのですか?

上記の条件を満たしている限り,ありえます。仮の例としては,南関西大会,北関西大会の双方の優勝者に枠が割り振られることもあります。連盟としては,多様な広域大会が自発的に各地で開かれることは,高校生の教育にとって望ましいことと考えており,多くの広域大会の開催を支援したいと考えております。

3. 既に広域大会で優勝した学校が,他の広域大会でも優勝したということが過去にもありました。その場合,準優勝校に広域大会枠は与えられるのでしょうか

優勝校にのみ広域大会枠での出場が認められます。それ以外には与えられません。条件D広域大会選抜はあくまで実績Excellence原理での選抜になりますので,優勝という実績のみ評価するもので,特定の数の枠を埋めることを目指す性質の出場条件ではありません。さらに公正性の観点からも,深刻な問題状況を作り出すので,非優勝校への広域大会枠は認めていません。ご質問に沿って言えば,同じ学校が,複数の広域大会を優勝した場合,複数回目の広域大会の準優勝校に優先して枠を付与する理由は一つもありません。同じ学校に先に負けた準優勝校も同じ立場なのに,不当に損をします。ならば準優勝校同士で決定戦をやるべきだとか,2つの準優勝校が仮に万が一同一校であったら認めても良いではないかという強弁も予想されますが,無数にありうる,複雑な規定を予め網羅的に決め公正に実施することは事実上不可能です。また,そもそも原理的に,他の大会の準優勝校に比べ,同じ学校がたまたま優勝した2つの広域大会の準優勝校を優先すべき理由は一つもありません(例えば広域大会の規模を比較すると,こちらの大会の準優勝校の方が価値あるなど不満をさらに生み出すことになるでしょう)。一つでも準優勝校をD枠で認めることは,不公正な状況をかえって生み出します。広域大会の優勝校だけにこの条件を認めるのがExcellenceの原理的に正しく,ルール的にも最も簡明であるだけでなく,より公正といえます。

- 既に他の広域大会で優勝した学校を,広域大会の参加校から除外・排除すること,あるいは決勝戦・優勝を辞退させることは許されますでしょうか

認められません。特定の学校を排除するようなカルテルは,競技としてのレベルを低下させるだけでなく,学校によっては,その大会にだけ出場するという生徒がいることも十分ありえますので,きわめて残酷な状況を必ずもたらします。もしある広域大会で大会主催者・他校から,出場辞退・決勝辞退などの圧力があったことが判明した場合は,連盟としてはその大会の広域大会の認定を取り消します。

5. 既に他大会で優勝した学校が,自発的に出場を辞退する,決勝戦・優勝を辞退する,優勝後の権利を譲るというのは許されますでしょうか

そもそも条件Dは優勝校のみに該当します。優勝校が自発的に準優勝校に権利を譲ることは原理上許されません。また自発的な辞退も,上記と4.同様,基本的には認めません(原則として病気や交通などでどうしても帰らなくてはならないなど不可抗力的な理由以外の出場辞退は奨励しません。勝っていようが負けていようが,最後までフェアプレーで頑張って欲しいです)。完全に自発的な辞退も,(大相撲千秋楽の八百長と同様)本来の競技を歪め一部の別の学校を有利にし,辞退校の生徒の試合機会・成長機会を奪うもので,幾重にもMake Friendsの精神に違反しております。仮にそのような辞退があったことが報告された場合,その大会の公正性に疑問がつくので,その大会からのD枠出場権は保証されません。

6. 出場校を締め切り後,ある学校が疾病などのやむをえない理由で直前に出場を辞退した結果,広域大会としての条件が厳密に言えばみたされなくなる場合,条件Dの適用は許されますでしょうか

事前に個別にHEnDA側に相談してください。一校程度,かつやむをえない前日等の出場辞退の場合は,その参加予定校を広域大会の成立条件に算入するなど特例を設けうることもあり得ます。ただし,詳しい状況が伝わらない限り,その大会の公正性に疑問がつくので,その大会からのD枠出場権は保証されません。

以上

[1] 条件A, B, C, D, E枠の合計が68を越えた場合のみ,出場枠の追加もありうる。

[2] ④の条件,どのチームも最低2試合,肯定側・否定側の両方を行うということの主旨は,一試合だけで敗退が決まる,例えば甲子園式のトーナメント式の予選は行わないことである。これは二つの理由による(1)教育的観点――試合経験は生徒の成長に寄与するものであり,本来,多い方が望ましい。それだけでなく,例えば6人のチームメンバーのうち出場機会の全くないメンバーがいることも避けるべきである。(2)大会としての公正性――予選試合を何試合か行った後での結果選抜でないと,努力が報われにくくなる。運の要素を排除するためには,なるべく多くパワーペアリング式の予選を行うことが望ましい。県大会・広域大会ともに,①から④までの条件を満たしていない場合,B,D,E,Fの適用を停止または制限もありえる。例えば,条件B,Fでの出場校枠を獲得するための,数あわせだけの学校の算入は認められない。

[3] 県大会では,たとえば私立校だけの排除,イマージョン教育校の排除などは認められない。

[4] 広域大会で出場資格を設定する際には,公平・客観的・合理的な規準であることが求められる。

- 認められる制限の例:①地域的な制限:東北6県のみのための大会,等。②合理的なチーム数制限:総数○○チームまで受け入れるが,出場県ごとに何チームまで先着順・抽選等で制限する,等

- 認められない制限の例:特定県・特定校(例えば過去の優勝校)の排除。公立校・私立校だけの排除,イマージョン教育校の排除など。

[5] 連盟の認定する広域大会については,連盟HPを参照。Dの広域大会枠は,事前に連盟が認定した広域大会についてのみ適用する。条件Dの出場権は,優勝校にのみ与えられる。仮に同じ学校が複数の広域大会で優勝した場合などに,準優勝校に権利が移ることはない。。

[6] 合同予選会に出場したある県の最優秀校が条件D広域大会枠でも出場権を持っている場合,その学校は条件Dでの出場とし(上記総則4.),当該県の次点校が条件Eでの出場校を獲得する。

HEnDA LINE公式アカウントができました!

昨年の全国大会でも告知をさせていただきましたが、この度HEnDAでは、公式LINEを作成いたしました。

練習会・大会情報や、その他HEnDAにかかわる情報を都度発信してまいります。

以下のリンクから公式アカウントを友だち追加できますので、ぜひご登録をお願いいたします!

HEnDAから世界の教員Top50に!

2025年2月11日、HEnDAの広報委員会副委員長であり、同普及委員会委員である福井県立藤島高等学校の三仙真也教諭(40)がGlobal Teacher Prizeを受賞(Top50)しました。

イギリスのバーキー財団が設立した国際的な賞で「教育界のノーベル賞」とも称される国際的にも名誉ある賞です。財団の発表では今回は89カ国6000人ほどの応募があったとのことですが、日本からの選出は三仙先生のみでした。

授賞理由の1つが、日頃からのディベート指導ということで、HEnDAとして非常に喜ばしく思っています。詳細は以下をご覧ください。

三仙先生のGlobal Teacher Prize受賞について

HEnDAでは今後も研修会・レクチャーなど、積極的に実施してまいります。

協力できることあればHEnDAまでどうぞお気軽にご連絡ください。

第19回大会 撮影・録音許可・個人情報等

第19回全国高校生英語ディベート大会in岡山に参加する

先生、生徒および保護者の皆様へ

ジャッジ、マスコミ、その他一般視聴の皆様へ

第19回全国高校生英語ディベート大会in岡山における個人情報に関わる取り扱いについて

および、画像・動画 撮影 録音 許可申請書 につきましては、以下のリンク先よりご確認をお願いいたします。

第19回大会(2024)

大会結果

大会結果

予選結果(6ラウンド)

予選順位

第19回全国高校生英語ディベート大会in岡山 YouTube ライブ配信

一部ではありますがライブ配信致します。どうぞご覧下さい。

開会式

https://youtube.com/live/VVpsa39EEKE?feature=share

準決勝

https://youtube.com/live/gd1YNxhRTaI?feature=share

決勝

https://youtube.com/live/dI-HrYfQ39o?feature=share

閉会式

https://youtube.com/live/UHKEXvB1LhI?feature=share

第19回全国高校生英語ディベート大会in岡山出場校

第19回全国高校生英語ディベート大会in岡山 出場校一覧

大会参加申込 エントリー締切り、64校の出場校が決定しました。出場校はその他フォーム期限厳守でお願いします!

2024applicationguidance まずはこちらを熟読願います!

フォームⅠ-1 チーム情報(都道府県大会等) 締切りました

フォームⅠ-2 広域大会優勝校情報 締切りました

フォームⅡ 学校長許可Excel 締切りました

フォームⅢ 顧問、選手情報 締め切りました

フォームⅣ 学校紹介Word 締め切りました

送信先:吉田絵美 岡山県立笠岡高等学校 emi_yoshida@gse.okayama-c.ed.jp

学校紹介 作例

フォームⅤ 登録費・大会参加費 送信締切11月22日(金) 振込期限11月27日(水)

振込先:中国銀行 和気支店(店番:134) 普通 2542090 全国高校英語ディベート連盟 会計 森岡将太

フォームⅥ 派遣ジャッジデータ 締め切りました

フォームⅦ【宿泊・弁当・シャトルバス】要項・申込先リンク 申込期間11月18日(月)~11月22日(金) 振込期限12月13日(金)

フォームⅧ(任意) 試合運営補助員公募 締め切りました

memberlist Excel 大会当日持参 チェアパーソンに提出

第19回大会in岡山要項 日本語

第6回 Make Friends Cup

HEnDAより、第6回高校生英語ディベート Make Friends Cup の申し込み案内です。

詳細は以下のリンクより要項をご確認ください。

申し込み締め切りは10月3日(木)22:00です。

多くの学校様のご参加をお待ちしております。

全国中学生英語ディベート 練習会

全国中学生英語ディベート大会に向けて、公式練習会のお知らせです。

詳細は以下の資料をご確認ください。

多くの学校様のご参加をお待ちしております。何卒よろしくお願い申し上げます。

全国中学生英語ディベート大会 要項

今年度は、HEnDA普及委員会主催で、「全国中学生英語ディベート大会」を開催いたします。

詳細は、添付の要項をご参照ください。

多くの学校様のご参加をお待ちしております。何卒よろしくお願い申し上げます。

第9回高校生英語ディベート関西ブロック(広域)大会 要項および申し込み

8月25日(日)近江兄弟社高等学校にて、「第9回関西高校生英語ディベート大会」を開催させていただきます。対面式の大会です。

今年度は、第一次募集から全国にオープンになっております。

要項をよくお読みの上、お申込みください。

詳細は、以下の要項をご参照ください。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

第4回 南関東ブロック(広域)大会

皆様

今年度も、第4回高校生英語ディベート 南関東ブロック大会を開催いたします。

品川女子学院にて、対面形式での開催となります!

詳細は、以下の要項をご参照ください。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

HEnDA後援名義申請 書式・送付先変更について

この度、後援名義申請に際して送付いただく書類、および送付先が変更となりました。

地方大会等で後援名義を申請される場合は、以下のページ内「FAQ」の中にあります、「HEnDA後援名義について」をご確認いただき、最新の書式・および記載の送付先へ送信をお願いいたします。

http://henda.global/introduction/?article_id=2444

第19回大会 (2024)

Download Topic file in PDF ⇒Henda topic 2024-05-13.pdf

The Topic for the 19th All Japan National Debate Tournament in Okayama

第19回 全国高校生英語ディベート大会 in 岡山

(暫定論題と定義 Wording and Definitions)

1 March 2024

*Revised (slightly) 13 May 2024

HEnDA Chief Judge: Yoshiro Yano

Debate Topic

|

Resolved: That the Japanese government should abolish all nuclear power plants in Japan. 日本政府は,原子力発電所を全て廃止すべきである。是か非か。 |

Definitions

- All nuclear power plants (NPPs) operating now (as of March 2024) should be shut down by 2030.

- NPPs that are currently idled, even those with permission to restart at this moment, should not be reoperated. No new construction of NPPs should be granted.

- The (so-called) nuclear fuel cycle policy involving the reprocessing and reuse of spent nuclear fuel should be completely aborted.

- Decommissioning of shutdown NPPs and relevant facilities should proceed according to the current policy.

- The disposal of high-level radioactive waste (nuclear waste) should proceed according to the current policy (including the selection of a final disposal site).

- Debaters cannot add or specify plans beyond the above points. Debaters should speculate and argue the future prospects, based on evidence, referring to the current relevant policies, etc. The following are specific examples that cannot be added nor specified as plans:

- Limiting or designating the scope of the abolition of NPPs.

- Designation of power generation sources after the abolition of NPPs.

- Promotion of natural renewable energy such as solar or wind.

- How subsidies and related financial resources related to nuclear power should be spent after the abolition.

- Adding or changing the regulations on Japanese NPP constructors or related businesses, concerning exports/commissions of NPPs or related business abroad.

- The negative side will defend the current government policy (as of March 2024) on nuclear power operation and management.

BACKGROUND OF THIS TOPIC

In 2023, a set of amendment bills dubbed the “Green-transformation (GX) Decarbonization Electricity Act” which will enable nuclear power plants (NPPs) to operate for more than 60 years, has passed the Diet. The act will be enacted in 2025 and be the basis of the Japanese government’s policy to use NPPs more. Apparently, the public opinion on NPPs is divided. For many, the memory of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident in 2011 is still vivid, and it can be argued that “Fukushima” is still an ongoing incident that has no end in sight. This debate topic will focus on one of the most important future choices for the Japanese society.

Revisions:

13 May ‘24: Added 6-e. Corrected some awkward English expressions (Thank you for your suggestions).

NB: The topic wording and definitions may be changed later.

Any suggestions for the debate topic wording or definitions are welcome.

Additions or changes to the tentative definitions, if necessary, will be supplied afterwards. If you have any opinion on how we should change the wording, limit or define the topic, please send your opinions to the chief judge Yano (email: yano@tamacc.chuo-u.ac.jp).

論題

|

Resolved: That the Japanese government should abolish all nuclear power plants in Japan. 日本政府は,原子力発電所を全て廃止すべきである。是か非か。 |

定義

- 現時点(2024年3月)で稼働している原子力発電所(原発)については,2030年までに全て稼働を停止するものとする。

- 現時点で停止中の原発については,現時点で稼働許可がでているものについても再稼働は認めないものとする。また新規の原発建築は全て行わないものとする。

- 使用済み核燃料の再処理と再利用に関わる,いわゆる核燃料サイクル政策については全面中止するものとする。

- 停止後の原発と関連施設については現行方針に基づき,順次廃炉・解体を進めていくものとする。

- 高レベル放射性廃棄物(核のゴミ)の処理については,最終処分地の選定・建設なども含め,現行方針に基づき進めていくものとする。

- 以上を除いては,ディベーターは,プラン等を加えたり,指定したりすることはできない。原発以外の現行のエネルギー政策などを参照しつつ,証拠にもとづき将来動向を推測してディベートする。以下は,プランの形で付加・指定できない事項の具体例である。

- 廃止する原発に例外などを設けたり指定したりすること。

- 原発廃止後の電源構成の指定について。

- 太陽光や風力発電などの再生エネルギー等の普及政策について。

- 原発に関わる補助金や関連財源が廃止後にどのような用途で支出されるかについて。

- 原発製造者や関連業者に対する,海外への原発輸出や海外での製造あるいは原発関連事業についての規制を設けたり変更したりすること。

- 否定側は,現行(2024年3月時点)の政府方針に基づいた原発稼働・管理方針を継続するものとする。

改変履歴:

2024/5/13: 6-e)を付加。英語のおかしいところを微修正(ご指摘を感謝いたします)

論題の背景

2023年に「GX脱炭素電源法」と呼ばれる一連の法案が成立した。この法は原子力発電所の運転年数を60年以上に延長することを可能にするもので,2025年に施行される。これにより,日本政府はより積極的な原子力発電所の活用を進めていく方針である。しかしながら,原子力発電に対する世論は二分されている。2011年の福島第一原発事故の記憶は未だ生々しい。それどころか,「福島」は終熄の見通しすら立たない,いまだに進行中の災害であると主張することもできるだろう。

この論題は,日本社会の将来にとって最も重要な選択の一つに焦点をあてるものとなろう。

※注意 論題の文言は全国大会までに修正される可能性があります。論題定義についてご意見がありましたら矢野まで(email: yano@tamacc.chuo-u.ac.jp)お願いします。

以上

HOW THIS TOPIC WAS CHOSEN 論題選定の経緯

The HEnDA committee selected 4 potential topic areas from over 20 suggestions in mid-February and called for an opinion poll on whether to approve these topics in latter-February 2024. (Thank you so much for your precious opinions and votes!) The result of the poll was:

|

|

Total 104 votes |

|

PRIME MINISTER Resolved: That Japan should establish a public election system of the Prime Minister. 日本国は首相公選制を導入すべきである。是か非か。 |

43 votes (41%) |

|

NUCLEAR POWER Resolved: That the Japanese government should abolish all nuclear power plants in Japan. 日本政府は,原子力発電所を全て廃止すべきである。是か非か。 |

56 votes (54%) |

|

LAY JUDGE Resolved: That Japan should abolish the lay judge (“saiban-in”) system. 日本国は裁判員制度を廃止すべきである。是か非か。 |

47 votes (45%) |

|

BASIC INCOME Resolved: That the Japanese government should adopt a social security system that provides a basic income to all Japanese citizens. 日本政府は,日本のすべての市民にベーシック・インカムを給付する社会保障制度を採用すべきである。是か非か。 |

47 votes (45%) |

|

NONE OF THE ABOVE |

1 vote (1%) |

The committee decided on the “nuclear power plants” topic which had the highest approval rating.

2024 大会要項説明会

第19回全国大会in岡山

要項・ルール・論題 オンライン説明会(5/12開催)

当日の録画 Recording of the meeting

当日の説明スライド Slides

Slides for Okayama 2024 連絡会.pdf

理事長退任のお知らせ

当連盟の理事長を務めておりました下屋浩実が一身上の都合で退任することが、2024年1月30日の臨時理事会で承認されたことをお知らせします。引き続き当連盟へのご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(HEnDA理事会)

Essay Contest 2023

第6回 全国高校生英語ディベート大会

エッセイコンテスト 実施要項

The 6th All Japan High School English Debate Tournament Essay Contest

1.主 催 一般社団法人 全国高校英語ディベート連盟 (HEnDA)

2.特別協賛 GTEC(株式会社ベネッセコーポレーション)

3.応募内容 次の三つの部門で,英文のエッセイを募集します

A) 英語コミュニケーション部門

HEnDA主催のディベート大会への参加を通して,あなたの英語コミュニケーション能力はどのように成長しましたか。具体的にできるようになったこと,自分自身が主体的にとりくんだ練習方法など,自由に論じてください。

B) 論題部門

今年度の論題

Resolved: That the Japanese government should legalize gestational surrogacy.

日本政府は,代理出産を合法化すべきである。是か非か。について,ディベートの準備段階や試合を通して学び,チームメートや他校のディベーターと対話することで深められた,あなた自身の独自の意見や考えをまとめて下さい。

C) Make-Friends部門

英語ディベート活動への参加を通して,チームメートやライバル達と競い合い協調しあうことで,どのように成長できましたか。Make-Friendsに関わる忘れがたい体験等をシェアして下さい。

4.応募資格

2023年度にHEnDA全国大会,および,その予選を兼ねた都道府県大会かHEnDA形式の広域大会,HEnDA形式の練習試合などに参加した全ての生徒(選手でなくとも運営などでの参加者も投稿可能)。

投稿は,チーム・学校ではなく,個人単位で行うものとする。

5.締切 令和6年(2024年)3月1日(金) 17:00まで

6.応募方法

- 以下のgoogleフォームに,エッセイ本文のWordかpdfファイルにて送付

- いずれかの部門へ1人1点までの応募が可能(同一人の複数部門への投稿は不可)

宛先 https://forms.gle/B3bzpieEk7tZ46s1A

7.エッセイ書式

- 英語での投稿を推奨するが,日本語での投稿も可能

- 語数・字数制限:英語500-600 words / 日本語 1000-1200字

- MS WordまたはPDF書式の文書ファイルで提出する

- (ページ設定A4用紙,30行,文字サイズ10.5pt)

- ファイル名は,<部門名><応募者氏名>23.docx

または <部門名><応募者氏名>23.pdf とする。(例:C鈴木一郎23.docx)

A) 英語コミュニケーション部門,B) 論題部門,C)Make-Friends部門のうち,該当する部門を一つだけ選び文書ファイル冒頭に明示(半角アルファベットA,B,C) - 文書ファイル内部の冒頭に以下の情報を記入

- 部門名(A部門, B部門, C部門)

- エッセイ・タイトル

- 氏名(英語表記および和表記を併記)

- 学校名(英語表記および和表記を併記)

- 学年

8.審査委員会 一般社団法人 全国高校英語ディベート連盟 (HEnDA) 理事会

9. 応募にあたっての注意

- エッセイは,他の懸賞等に応募したことがない,オリジナルである必要があります。(多重投稿や,剽窃等が判明した場合,賞を撤回します)

- 応募をもって,以下の条件を承諾したものとします

- 応募作品の著作権が,当連盟に帰属すること

- 応募作品を掲載する際には,氏名・校名・学年名がHPに表示されうること

- 応募作品の編集権が,当連盟に帰属すること(HP等への掲載にあたっては,当連盟の判断により,文章の抜粋・表記の微修正等を行うことがありえる)

10.発表

選考結果および作品は,HEnDA連盟HP(henda.global)で発表 (4月中予定)

11.表彰

最優秀賞 (全部門を通して1名) 10,000円相当

優秀賞 (A, B, C各部門1名) 5,000円相当

優良賞 (全部門あわせて5名程度) 3,000円相当

その他 特別賞

受賞者の作品も含め,優秀作品は,HEnDAのHP等に掲載する

以上

当連盟の下屋理事長が藍綬褒章を受章

2023年秋の褒章で、当連盟の理事長である下屋浩実が藍綬褒章を受章しました。

長年にわたる教育振興の功績が評価されたものです。同氏のディベート教育普及への尽力も認められましたことをご報告いたします。

第18回大会 (2023)

Download Topic file in PDF ⇒ Henda topic 2023-07-04mod1.pdf

The Topic for the 18th All Japan National Debate Tournament in Tochigi

第18回 全国高校生英語ディベート大会 in Tochigi

(論題と定義 Wording and Definitions)

4 JUL 2023 *

HEnDA Chief Judge: Yoshiro Yano

*Corrections have been made from the tentative version (1 MAR 2023): Underlines show the corrections. Explanation of the revision is added below. *Spelling of “hand over” has been corrected on p.2 (21 Aug 2023)

※暫定版(2023年3月1日版)から修正があります。下線で示されているのが修正点です。修正の説明も後方に加えております。追加: 2ページ “hand over”綴りを修正しました(8/21)

Debate Topic

|

Resolved: That the Japanese government should legalize gestational surrogacy. 日本政府は,代理出産を合法化すべきである。是か非か。 |

BACKGROUND OF THIS TOPIC

Due to the advance of medical technology concerning fertilization and childbirth, gestational surrogacy was made possible in the 1980s. It has several forms, but the major form goes like this: In-vitro fertilized embryo (体外受精された胚) from commissioning parents’ sperm and egg (卵子ovum) is planted into the womb of a surrogate (代理母host mother). Children born from the process will be connected genetically to the commissioning parents, not the surrogate. (Specific definition of “gestational surrogacy” for the National tournament will be explained below.)

This process allows females who cannot get pregnant or deliver (due mainly to medical conditions of their uterus子宮) a chance to have children who are genetically connected. Also, this can be an option for same-sex couples to have children who are genetically connected to one member of the couple.

Gestational surrogacy (or surrogacy in general) has always been controversial. Quite a few countries explicitly ban surrogacy in any forms. On the other hand, there are a few countries where even commercial surrogacy (with monetary compensation) is legally permitted.

Legally, Japan does neither legalize nor ban surrogacy at this moment. However, surrogacy in Japan is practically impossible as hospitals/doctors follow the medical guidelines of especially the Japan Society of Obstetrics and Gynecology (日本産科婦人科学会, in 2003 and renewed in 2022), which clearly condemns surrogacy. In 2022, it has been reported that the leading Liberal Democratic Party started considering the possibility to legalize surrogacy. (https://www.asahi.com/articles/ASQ8Y645BQ8YUTFL018.html). But there is very little realistic prospect for this to take place in a short time.

Quite a few cases of surrogacy had been carried out in Japan before the medical guideline, and quite a few parents seek surrogates abroad (where commercial surrogacy is legal). However, the current Japanese civil laws do not acknowledge parentage of genetic children through surrogacy (the person who bore the child will be acknowledged as the legal mother). So, parents often have to adopt their children born through surrogacy.

This year’s HEnDA debate topic focuses on whether the Japanese society should legalize gestational surrogacy, including commercial surrogacy, and acknowledge parentage of genetic children. Students are encouraged to study foreign cases. HEnDA hopes this topic will enable studies and debates on legal, medical, technological, ethical, economic, social issues that surround mothers and childbirths.

Definitions

- “Surrogacy” in this debate topic, should mean a legally contracted arrangement that a female (“surrogate”) agrees to bear children of a married couple (“commissioning parents”), and after childbirth, hand over the children to the couple. Surrogates can either be altruistic (Noncommercial surrogacy, such as siblings/mothers of the commissioning parents being the surrogates) or commercial (surrogacy for fee). It should be assumed that surrogacy can be legal only under the following conditions:

1a) Surrogacy should be arranged between two legally eligible parties, without any coercion.

1b) Both surrogates and commissioning parents should be explained of the risks and conditions before the contract and should be helped by legal experts (such as lawyers/scriveners).

1c) Surrogates should be provided with adequate health/mental check and care, health insurance.

1d) Surrogates should retain the right to abort the surrogate pregnancy. - “Gestational” in this debate topic, should be limited to medically necessary cases in which commissioning parents transplant their own in-vitro fertilized embryo to the surrogate (donation of sperms, eggs are not included in this topic). In concrete:

2a) Married couples with a female (wife) who is diagnosed to have conditions (mainly of the uterus) that makes pregnancy/delivery impossible or extremely dangerous may request gestational surrogacy.

2b) Surrogacy requests from unmarried couples will not be legal. Surrogacy for same-sex couples is not part of this topic (as there is no same-sex marriage law in Japan, at least, at this moment.) Surrogacy requests from single male/female are not legal.

2c) All gestational surrogacy surgery should be done by proper medical institutions/doctors.

- “Legalize” in this debate topic, should mean that the necessary amendments to the relevant civil laws and medical guidelines would be enacted to allow the gestational surrogacy agreements defined above.

Also, necessary laws that concern parentage would be amended, so that the legal parents of the children born through the above gestational surrogacy would be the genetic parents that made the implanted in-vitro fertilized embryo, not the surrogate mothers who bore the children.

Note here, that the above definitions do not ban commercial gestational surrogacy carried out abroad (It would still be allowed). - No additional plans: Debaters should not add any plans that are not mentioned above or directly relevant to gestational surrogacy. The following are bad examples (not an exhaustive list):

4a) Excluding or limiting the conditions of commercial surrogacy (like limiting the fee).

4b) Limiting or expanding the medical conditions eligible for surrogacy.

4c) Regulating the matching agencies for surrogacy. (The agencies should be regulated by current laws)

4d) Changing social welfare systems in favor of surrogacy (like public health insurance coverage).

4e) Changing the marriage system itself (for example, same-sex marriage). - Affirmative (AFF)/Negative (NEG) side positions: The AFF should defend the position that legalize gestational surrogacy defined above.

The NEG should support a policy that keeps the current Japanese legal/medical guidelines that practically make surrogacy in Japan impossible, and the current civil laws that do not acknowledge parentage of genetic children through surrogacy (as of March 1st, 2023).

The NEG should not propose the position to illegalize surrogacy (They should defend the current ambiguous legal status of surrogacy).

The above definitions will not change even if the actual Japanese government announce or amend/establish laws concerning surrogacy or parentage of genetic children (before the National tournament).

Revisions (4 JUL 2023)

- Added “after childbirth, handover the children to the couple” to the definition of “Surrogacy” contract.

- Corrected the Japanese translation of “In-vitro fertilized embryo” to be体外受精. Tentative version had some mistranslations and typos (人工・人口受精).

- Changed the expression of “compensational surrogacy” to “commercial surrogacy”. The word “compensation” is ambiguous in the sense that even altruistic surrogacies often involve some compensation. To avoid unnecessary ambiguity, non-altruistic surrogacy is now referred to as “commercial surrogacy.”

- Changed the expression of “intended parents” to “commissioning” This follows the suggestion that the former is not exactly a value-neutral expression that should be used in scientific/policy debates (The former is often found in promotions of surrogacy brokers.) There is no change in the Japanese translation 依頼する両親.

- Avoided the rather ambiguous verb “provide” and changed it to “transplant” in case such as “commissioning parents transplant their own in-vitro fertilized embryo.” This is to avoid such misconception that embryo can be provided from 3rd parties (which should not be the case in this definition.)

*Corrected “handover” (without a space) to “hand over” on p.2 (21 Aug 2023)

Acknowledgements

We, HEnDA thank all of you for your precious opinions on the tentative wording & definitions.

Especially, we would like to make a special mention to Prof. YANAGIHARA Yoshie (Tokyo Denki University) for the valuable pro-bono expert suggestions. Needless to say, HEnDA has the sole responsibility for the errors in this document.

論題

|

Resolved: That the Japanese government should legalize gestational surrogacy. 日本政府は,代理出産を合法化すべきである。是か非か。 |

論題の背景

生殖医療や出産をとりまく医学的な技術の進展にともない,1980年代後半には,代理出産gestational surrogacyが可能となった。代理出産には幾つかの形式があるが,主要な形式としてはこうである。代理出産を依頼した両親の精子と卵子を用いて体外受精された胚が,代理母surrogateの胎内に移植される。この過程で生まれた子供は,これを依頼した両親とは遺伝的につながっているが,代理母とはつながっていない。(日本語の表現としては,「代理懐胎出産」「代理母出産」などがあり得るが,簡略化して「代理出産」と表現する。全国大会で用いる“gestational surrogacy”「代理出産」についての詳細な定義は,以下の説明を参照のこと)

代理出産のプロセスは,(主に子宮uterusに関わる医学的条件のため)妊娠や出産が可能でない女性が,自分と遺伝子的につながっている子どもを持つ可能性を提供する。また同性カップルが,そのうちの一人と遺伝子的につながっている子どもを持つための選択肢の一つにもなりうる。

この形式の代理出産(や,代理出産全般)の是非は,常に問題とされたきた。多くの国では,あらゆる代理出産が明示的に禁止されている。他方,金銭的対価をともなった商業的な代理出産が合法化されている国も多くある。

日本では,現時点の法律としては,代理出産は合法的とも言えないし,禁止もされていない。しかし日本産科婦人科学会の見解(2003年,2022にも再度更新)などの医学学会指針では,明確に代理出産を認めるべきでないとしており,それに日本の病院・医師は従っており,事実上日本国内での代理出産は不可能である。ただし報道によると,政権党である自由民主党が代理出産の法制化を検討し始めたとのことである(2022年)。(https://www.asahi.com/articles/ASQ8Y645BQ8YUTFL018.html) ただし近日中にこれが実現する見込みは低い。

医学学会指針が明らかにされる以前は,日本でも代理出産が何例も存在した。またかなりの数の両親が,海外(商業的な代理出産が合法である国)に代理出産の機会を求めている。もっとも,現行の日本の民法体系では,代理出産で生まれた子どもは,たとえ遺伝的につながっていたとしても,両親ともが戸籍上の親になれるわけではない(その子どもを出産した女性が法律上の母親とされる)。それ故,多くの場合,代理出産を依頼した両親は,そこで生まれた子どもを法的には養子としなくてはいけない。

今年のHEnDA論題では,商業的なものも含めた代理出産を合法化すべきか否かを議論するとともに,あわせて,その結果生まれた子どもが,遺伝的につながった両親の子どもであることを法的にも承認すべきか否か,その是非を問うことになる。高校生の皆さんは,諸外国の事例などを是非学習して欲しい。HEnDAでは,この論題により,母親や出産をとりまく法的・医学的・技術的・倫理的・経済的・社会的な諸問題について広く学びディベートする機会が提供されると信じている。

定義

- “Surrogacy”について:代理出産とは,この論題においては,結婚した夫婦(代理出産を依頼する両親)と女性(代理母)とが,合法的に契約し,代理母がその夫婦の子どもを出産し,出産後にその子どもを夫婦に引き渡すという取り決めのことを指す。代理母は,利他的altruisticなもの(非商業的,例えば依頼した両親の姉妹や母親が代理母になるもの)であってもよいし,商業的commercialなものであってもよい(つまり金銭的対価をともなった代理出産)。代理出産の取り決めは,以下の条件を満たしている時にのみ合法とする。

1a) 代理出産の取り決めは,法的な責任能力を有している二つの当事者間にのみ許され,いかなる強制もともなってはならない。

1b) 代理母も依頼する夫婦も,ともに代理出産にともなうリスクや諸条件について契約前に説明されていなくてはならず,その際に法律の専門家(弁護士・司法書士)が立ち会ってこれを補助するものとする。

1c) 代理母には適切な健康・精神的な検査と医療処置,医療保険が提供されなくてはならない。

1d) 代理母は,代理懐胎(妊娠)を中止する権利を保持するものとする。 - “Gestational”について:この論題においては,合法化される代理出産は,医学的にこれを必要としている夫婦からの依頼に限定する。夫婦は,代理母に体外受精した自らの胚を移植するものとする(つまり第三者からの精子や卵子の提供を必要とする場合はこの論題では取り扱わない)。詳細としては次の通りとする。

2a) 結婚した夫婦のうち,女性(妻)が(主に子宮に起因して)妊娠・出産が不可能であるか,極めて危険を伴わざるをえない状態にあると診断されている場合にのみ代理出産を依頼できるものとする。

2b) 結婚してしていないカップルによる代理出産の依頼は合法とはされないものとする。同性カップルによる代理出産の依頼については,(日本では,少なくとも現時点では同性婚を認める法律がないので)この論題では議論しないものとする。独身の男女による代理出産の依頼も合法とはされないものとする。

2c) 代理出産に必要な施術は,正式な医療施設や医師によって行われるものとする。 - “Legalize”について:この論題においては,以上に規定された代理出産の取り決めの実現に必要となる,関連する民法体系の改定や医学学会指針の変更が行われるものとする。

あわせて,子どもの法律上の親についての法改定も行うものとし,代理出産の結果生まれた子どもは,法的には出産した代理母の子どもではなく,移植される胚を体外受精により作った,遺伝的につながっている両親の子どもであることを法的に承認するものとする。

一点注記すると,上記の定義には,海外にて行われる商業的な代理出産を禁止する規程は含まれていない(つまり,海外でのそれも引きつづき許容される)。 - 追加的なプランは付け加えてはならない:ディベーターは,上記の定義にないプランを追加して出すことも,代理出産と直接関係のないプラン出すことも禁止する。以下は,悪い例である(禁止事項を網羅しているわけではなく,あくまで以下はだめという事項の例示である)

4a) 商業的な代理出産を排除したり,その条件を制限したり(たとえば上限額の設定などを)すること

4b) 代理出産を依頼できる医学的な状態について制限したり拡張したりすること

4c) 代理出産を仲介する業者についての規制を付加すること(現行の法規で取り締まることとする)

4d) 代理出産に有利となるような社会福祉政策の変更(例えば公的な健康保険からの支出など)

4e) 結婚制度そのものの変更(同性婚の承認など) - 肯定側・否定側の立場:肯定側は,上記に定義されたとおりの代理出産の合法化を支持する立場をとることになる。

否定側は,代理出産が事実上不可能となっている日本の現行法や医学学会指針の体制と,代理出産によって生まれた子どもが遺伝的につながった両親(依頼者)であることを承認していない現行の民法体系を支持するものとする(2023年3月1日現在)。

否定側は,代理出産を法律によって(明示的に)禁止する立場を取るわけではない(代理出産に明確な法的規程のない,いうならば曖昧な現行の法的立場を支持することになる)。

以上に定義されることがらや肯定・否定の立場は,仮にもし現実世界の日本政府が関連法の改定や制定を(全国大会までに)発表して,代理出産や依頼者の両親が遺伝的につながった子どもの親となれるような制度変更が行われることになったとしても変更しないものとする。

修正点 (2023年7月4日)

- 代理出産Surrogacy契約の定義に,「出産後にその子どもを夫婦に引き渡す」ことも含めるよう,英文・日本語訳に付け加えた。

- 暫定版英文・日本語訳では,“In-vitro fertilized embryo”を「体外受精された胚」とせず,「人工」・「人口受精」と誤記・誤変換した箇所があった。全て「体外受精」となるよう訂正した。

- 暫定版英文・日本語訳の双方にあった “compensational surrogacy”「代価をともなった代理出産」の表記を,”commercial surrogacy”「商業的な代理出産」の表記に統一した――代理出産がaltruisticなものであっても多少の代償・対価compensationを含む場合もありえるので,より的確な表現を採用した。

- 代理出産を依頼する結婚した夫婦について,暫定版の英文では,“intended parents”との表現(ニュアンスとしては,親になりたい夫婦)を用いていたが,これは代理出産仲介業者などが使う英語表現に引きずられたものであり,科学的・政策論争に用いられる中立的な表現ではないとのご指摘を頂いた。より中立的な“commissioning parents”の表現に統一する(日本語訳「依頼する両親」は変更なし)。

- 暫定版の英文・日本語訳の双方にあった 体外受精された胚を代理母に「提供するprovide」という表現は,第三者からの胚の提供なども連想し不適切であった。「移植transplant」などの表現に適宜修正した。

*追加: 2ページ “hand over”綴りを元の”handover”から修正しました(8/21)

謝辞:

先に公開された暫定論題・定義に関わり,多くの貴重なご指摘をたまわりまことにありがとうございました。とりわけHEnDAとしては,専門的見地からきわめて重要なご指摘をプロボノでしてくださった柳原良江先生(東京電気大学教授)に深く感謝申し上げます。なお,この文書に誤りなどがあった場合,HEnDAに責任があることは言うまでもありません。

HOW THIS TOPIC WAS CHOSEN 論題選定の経緯

The HEnDA committee selected 4 potential topic areas from 20 or so suggestions in mid-February, and called for an opinion poll on whether to approve these topics in latter-February 2023. (Thank you so much for your precious opinions and votes!) The result of the poll was:

|

|

Total 94 votes |

|

SURROGACY – Resolved: That the Japanese government should legalize surrogacy. 日本政府は,代理出産を合法化すべきである。是か非か。 |

52 votes (55%) |

|

NUCELAR POWER – Resolved: That the Japanese government should gradually abolish all nuclear power plants in Japan. 日本政府は,原子力発電所を徐々に全て廃止すべきである。是か非か。 |

51 votes (54%) |

|

DEATH PENALTY – Resolved: That Japan should abolish capital punishment. 日本国は,死刑を廃止すべきである。是か非か。 |

38 votes (40%) |

|

BASIC INCOME – Resolved: That the Japanese government should adopt a social security system that provides a basic income to all Japanese citizens. 日本政府は,日本のすべての市民にベーシック・インカムを給付する社会保障制度を採用すべきである。是か非か |

41 votes (44%) |

|

NONE OF THE ABOVE |

1 vote (1%) |

The committee decided on the “surrogacy” topic which had the highest approval rating (slightly over “nuclear power plants” topic). The wording is slightly modified.

US Exchange Debate 2023 Video

日米交歓ディベート2023年全米代表日本ツアー

HEnDA公開イベント

Japan-US Exchange Debate Japan Tour 2023

HEnDA Debate Event

およそ50年の歴史のある「日米交歓ディベート全米代表 日本ツアー」(日本ディベート協会主催)が対面形式で再開され,米国のディベート教育に携わる教授2名と,学生代表ディベーター2名が来日しました。HEnDAでは,6/18日曜日,貴重なレクチャー,公開ディベート,そしてQ/Aセッションを対面(およびオンライン中継)を開催しました。以下,動画のリンクとなります。たいへん参考になります。どうかご視聴ください。

Two excellent college debaters and prominent Professors on communication/debate education came as part of the US-Japan Debate Exchange tour, a 50-year-old exchange program sponsored by the Japan Debate Association. HEnDA held an event in Tokyo on June 18th. At the event, there were some lectures on Debate education, Exhibition debate (with Japanese High school debaters) and, a Q&A session.

The event provided so many insights; following are the video links to the Lecture and the Exhibition Debate of that event. Please enjoy!

Lecture from visiting Debate Coaches on the “Importance of Debate education”.

Prof. John Koch (Vanderbilt University)

Prof. Kenneth Newby (Morehouse College)

Exhibition DEBATE & QA session

Resolved: That the Japanese government should legalize gestational surrogacy.

AFF: Nine Abad (University of Houston) & Takezono HS

NEG: Daniel E. Ardity (Vanderbilt University) & Municipal Urawa HS

主催Sponsor 一般社団法人 全日本高校英語ディベート連盟HEnDA

All-Japan High School English Debate Association (HEnDA

ツアー主催Tour Sponsor

日本ディベート協会 (Japan Debate Association: JDA

協力 Cooperation

米国コミュニケーション学会国際ディスカッション・ディベート委員会National Communication Association, Committee on International Discussion and Debate (NCA-CIDD)

中央大学 Chuo University

会場 Venue

中央大学 茗荷谷キャンパス2階 Chuo Univ. Myogadani Campus 2nd floor.

当日はウェビナーの権限設定に誤設定があり,チャット機能が働いておりませんでした。オンライン参加者の皆様にはご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。Due to some mistakes concerning access setting of the Webinar, online chat system did not work that day. We apologize to the online participants for the inconvenience.

第3回 南関東ブロック(広域)大会

皆様

今年度も、第3回高校生英語ディベート 南関東ブロック大会を開催いたします。

今年度は、対面形式での開催となります!

詳細は、以下の要項をご参照ください。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

第18回大会 (2023)

第18回全国高校生英語ディベート大会 in 栃木

The 18thAll Japan High School English DebateTournament in Tochigi

2023年12月16日(土)~17日(日)

会場 作新学院大学

第18回入賞

予選順位

都道府県別出場校一覧R5.11.17変更

大会参加申込 受付エントリー終了しました!

○各様式の提出方法(Excel) まずは、こちらを熟読願います! 2023applicationguidance

○申し込みフォームⅠ-1(都道府県大会、合同予選会) 入力締切11月8日(水) 受け付け終了しました

○申し込みフォームⅠ-2(広域大会優勝校) 入力締切11月8日(水) 受け付け終了しました

○申し込みフォームⅡ(学校長許可) ダウンロードし校印捺印後

〒506-0059 岐阜県高山市下林町353 高山西高校内

HEnDA事務局長 小林隆徳宛 郵送 11月8日(水)消印有効 受け付け終了しました

○申し込みフォームⅢ 顧問・選手情報 条件A~Eの学校は送信締切11月8日(水)、

条件Fの学校は送信締切11月13日(月) 受け付け終了しました

○申し込みフォームⅣ 学校紹介ページ 条件A~Eの学校は送信締切11月8日(水)、

条件Fの学校は送信締切11月13日(月)

送信先:冨田茉林 宇都宮短期大学附属高等学校 mtomita@utanf-jh.ed.jp

受け付け終了しました

○申し込みフォームⅤ(登録費・大会参加費)人数・金額を入力の後 川俣海瑠 栃木県立佐野高等学校

kawamata-m03@tochigi-edu.ed.jp に添付・送信 11月17日(金)送信締切 振込期限11月22日(水)

受け付け終了しました

○申し込みフォームⅥ(派遣ジャッジ情報) 入力締切11月23日(木)

受け付け終了しました

○申し込みフォームⅦ(ホテル、弁当等予約) 必ずJTB宇都宮支店を通して予約願います。

以下のQRコードまたはリンクhttps://secure.com-jtb.jp/debate2023/ から予約願います。

送信締切11月17日(金)、振込期限12月8日(金)

○申し込みフォームⅧ(タイムキーパー申込) 入力締切11月17日(金) 受付終了しました

○メンバーリスト 当日試合ごとに準備 チェアパーソンに提出 h-memberlist

要項 Download ⇒ 第18回大会in栃木要項 日本語.pdf

要項・選抜基準・論題についての連絡会 (2023年5月15日) 動画

https://www.youtube.com/watch?v=1m9JmNOmw98

連絡会当日のスライドDownload ⇒ Slides for Tochigi 2023 連絡会.pdf

※大会選抜基準およびファイルは⇒当HP選抜基準

※論題定義およびファイルは⇒当HP論題定義

第 18 回全国高校生英語ディベート大会 in 栃木 実施要項

The 18th All Japan High School English Debate Tournament in Tochigi

1.主 催 一般社団法人 全国高校英語ディベート連盟 (HEnDA)

理事長 下屋 浩実(飛騨学園理事長)

2.主 管 栃木県高等学校文化連盟英語部会

会長 君島 芳一(栃木県立大田原高等学校長)

3.特別協賛 GTEC(株式会社ベネッセコーポレーション)

4.協 力 作新学院大学

5.後 援

文部科学省 アメリカ合衆国大使館 全国英語教育研究団体連合会

公益社団法人全国高等学校文化連盟 特定⾮営利活動法⼈日本ディベート協会

特定非営利活動法人全国教室ディベート連盟 栃木県教育委員会

栃木県高等学校教育研究会英語部会 (以上全て申請中)

6.年間協賛 神田外語学院・神田外語大学 (予定)

7.期 日 2023 年12 月16 日(土)~ 17 日(日)

8.会 場 作新学院大学 〒321-3295 栃木県宇都宮市竹下町908

9.大会運営委員会 全国高校生英語ディベート大会in 栃木運営委員会

総務 大和田 哲也(栃木県立宇都宮高等学校教諭)

10. 審査委員会 一般社団法人 全国高校英語ディベート連盟 (HEnDA)

理事・審査委員長 矢野 善郎(中央大学教授)

11. 参加条件

・学校教育法第1 条に定める高等学校在学者または高等専門学校の3 年まで、または中等教育学校の4 年から6 年に在学の生徒で本連盟の「メイク・フレンズ憲章」を厳守できる生徒。

・英語のネイティブスピーカーは不可。

・以下の海外生活経験者等の条件に該当する者はチームに2 名以内:

英語を第1 言語とする国で12 ヶ月以上滞在経験のある生徒(就学前の滞在は不問)

英語を第2 言語とする国の出身である生徒(就学前の滞在は不問)

家庭で常用的に英語を使っている生徒

※ 試合ごとの出場制限は設けず、条件該当者も各試合最大2 名とも出場可

12. チーム構成 1校1チーム。選手登録は4 名から6 名まで。

原則として登録選手は,全員その出場校に在学する者でなくてはならない。各試合には4 名が出場(試合ごとにメンバーの入れ替えが可能)。

特例措置:合同チーム(※今大会からの追加規定)

同じ都道府県に所在する2 つの学校が,ともに選手不足の場合,合同チームを組んで予選および全国大会に応募することを認める(ただし合同チームとして全国大会に応募する際には, 予選出場時点のチーム構成を変更することはできない。また3 校以上による合同チームは認められない)

13. ジャッジ派遣義務

各参加校・合同チームは、必ず 1 校(合同チームの場合はチームに)1 名、資格を満たしたジャッジの派遣が義務づけられる。

(派遣費用は各校負担。顧問の兼任は可能)

原則として派遣ジャッジはA)~D)のすべてを満たしている必要がある。

条件A) ディベート・ジャッジ経験――過去にHEnDA 全国大会や県大会などにてジャッジの実績があり、HEnDA ルールに基づいて試合の勝敗の判定を下す能力があり、かつ英語でのコメントも可能である。

条件B) HEnDA ルールの把握――HEnDA ルールブックを十分に熟読し、HEnDA ルールで開催されるディベート方式に慣れ、反則行為や試合運営の詳細などについても十分に把握できている。

条件 C) 論題についての理解――今年度 HEnDA 論題の定義を十分に理解しており、同じ論題で行われたディベートを県大会や練習会などで観戦したりジャッジ経験がある。

条件 D) 年齢・身分――原則として大学を卒業している社会人である。ただし大学生については、以上の三条件をみたし、しかも大学でディベート経験のある3 年生以上についてのみ、特別にジャッジ資格を認める。

※12 月3 日(日)に行われる、ルール等説明会Online に必ず参加のこと

14. 対戦方法

予選6 試合の結果に基づき、上位4 チームが決勝トーナメントへ進む。予選各試合はジャッジ2 名が審査。決勝トーナメントは、3~5 名が審査。

15. 論 題

Resolved: That the Japanese government should legalize gestational surrogacy.

日本政府は、代理出産を合法化すべきである。是か非か。

※ 論題の文言は変更の可能性あり。付記事項等、詳細については、連盟HP を参照のこと。

16. 日 程

|

12/16(土) 8:30~ 受付 |

|

12/17(日) 8:00~ 集合・受付 |

| 9:00~ ジャッジ点呼 | 8:30~ 予選第5試合 | |

| 9:30~ 開会式 | 10:20~ 予選第6試合 | |

| 10:30~ 予選第1試合開始 | ||

| (昼食) | (昼食) | |

| 12:30~ 予選第2試合開始 | 12:00~ 予選結果発表 | |

| 14:00~ 集合写真 | 12:30~ 準決勝 | |

| 14:45~ 予選第3試合開始 | 13:50~ 決 勝 | |

| 17:00~ 予選第4試合開始 | 15:00~ 表彰式・閉会式 | |

| 18:00~ 交流会 (引率者会議同時開催) |

||

| 19:00 解散予定 | 16:30 解散予定 |

17. 競技規則

競技は「大会ルール」「ジャッジ基準」に基づいて行います。

「大会ルール」「ジャッジ基準」は連盟HP を参照。

18. 大会参加申し込み

連盟HP 上の申し込みフォームに必要なデータを入力し、お申し込みください。応募期間は10 月2 日(月)から11 月8 日(水)まで

19. 全国大会出場校選抜基準

出場校の最大総数は原則64 とする。

原則として都道府県大会の上位校を選抜する。都道府県大会に参加した学校数に応じて、全国大会出場枠を割り振る(従って都道府県大会への出場が選抜される必要条件となる)。ただし、諸事情により都道府県大会を開けない県については、HEnDA 主催で合同予選会を行い特例として参加を認める。また連盟の認定する広域大会の優勝校には出場資格を与える。

選抜基準の詳細は連盟HP 参照。

20. 登録費

1 チーム25,000 円

大会参加費 1 人1,500 円 選手・顧問・派遣ジャッジ・選手以外の参加生徒

21. ホテル・弁当等の予約

ホテル・弁当等の予約は必ずHEnDA 指定のJTB 宇都宮支店を通して申し込むこと

(遠方の参加校で、航空機等との宿泊パック等を利用する場合は、この限りではない)。詳細は申し込みフォーム等で通知

22. 表 彰

1 位に優勝旗、文部科学大臣賞(申請中)、アメリカ合衆国大使館賞(申請中)

1 位・2 位・3 位(2 校)に賞状と副賞、予選5 位~8位に賞状最優秀ディベーター1 名に文部科学大臣賞(申請中)と賞状と副賞優秀ディベーター5 名に賞状と副賞

コンストラクティブ/アタック/ディフェンス/サマリー・スピーカーの各最優秀者1 名,優秀者3 名に賞状成績優秀校に対し、国際ディベート大会等への派遣支援を行う(参加費、旅費の一部を支給) その他特別賞 参加者全員に参加証と記念品

23. タイムキーパー公募

全国大会出場権を獲得できなかった学校や出場校の非登録メンバーから、タイムキーパーを公募する。ただし教員引率があり、本連盟の「メイク・フレンズ憲章」を厳守できる高校に限る(タイムキーパーの旅費、食事代も各校負担)。応募が多い場合は各都道府県大会の上位校から決定する。なお公募に関する締め切りは全国大会エントリーの締め切りに準ずる。

第17回大会 (2022 Online)

全国大会結果です

online22大会結果

R4.12.18予選順位

第17回全国高校生英語ディベート大会Online出場校

<第17回全国高校生英語ディベート大会 “Online”大会申し込み>

新規お申し込みは2022年11月9日(水)をもって終了致しました

2022applicationguidanceをお読みください。締切厳守でお願いします。

2022applicationguidance

申し込みフォームⅠ-1 条件A~C、E、Fの学校 締切りました

「派遣ジャッジデータ」についてはフォームⅥに移動しました

申し込みフォームⅠ-2 条件D(広域大会優勝校) 締切りました

「派遣ジャッジデータ」についてはフォームⅥに移動しました

申し込みフォームⅡ 学校長の許可 締め切りました

申し込みフォームⅢ 顧問、選手情報 締切りました

申し込みフォームⅣ 学校紹介 締切りました

申し込みフォームⅣの作成例 申し込みフォームⅣの作成例

申し込みフォームⅤ 選手・引率・派遣ジャッジ以外の大会冊子注文冊数 ダウンロード、入力しメール添付で送信 締め切りました 高山西高校荒井先生へ arai@takanishi.ed.jp

申し込みフォームⅥ申し込みフォームⅥ 派遣ジャッジデータ・紹介文 締切りました

メンバーリスト あらかじめ用意し、大会当日運営スタッフの指示により提示ください

第17回全国高校生英語ディベート大会 “Online” 実施要項

The 17th All Japan High School English Debate Tournament “Online”

(2022年4月)

第17回大会Online要項 日本語.docx

1.主 催 一般社団法人 全国高校英語ディベート連盟 (HEnDA)

理事長 下屋 浩実

2.特別協賛 GTEC(株式会社ベネッセコーポレーション)

3.後 援 文部科学省 アメリカ合衆国大使館 全国英語教育研究団体連合会

公益社団法人全国高等学校文化連盟 特定非営利活動法人日本ディベート協会

特定非営利活動法人全国教室ディベート連盟 (以上全て申請中)

4.年間協賛 神田外語学院・神田外語大学 (予定)

5.期 日 令和4年(2022年)12月17日(土)~ 18日(日)

6.開催形態 Zoomでのオンライン開催(詳細は、連盟HP)

7.大会運営委員会 HEnDAオンライン全国大会運営委員会

委員長 丸橋 洋之(白梅学園清修中高一貫部教諭)

8.審査委員会 一般社団法人 全国高校英語ディベート連盟(HEnDA)

理事・審査委員長 矢野 善郎(中央大学教授)

9.参加条件 ・学校教育法第1条に定める高等学校在学者または高等専門学校の3年まで、または中等教育学校の4年から6年に在学の生徒で本連盟の「メイク・フレンズ憲章」を厳守できる生徒。

・英語のネイティブスピーカーは不可。

・以下の海外生活経験者等の条件に該当する者はチームに2名以内:

(1)英語を第1言語とする国で12ヶ月以上滞在経験のある生徒(就学前の滞在は不問)

(2)英語を第2言語とする国の出身である生徒(就学前の滞在は不問)

(3)家庭で常用的に英語を使っている生徒

※ 試合ごとの出場制限は設けず、条件該当者も各試合最大2名とも出場可

10.チーム構成 1校1チーム。選手登録は4名から6名まで。

各試合には4名が出場(試合ごとにメンバーの入れ替えが可能)。

11.ジャッジ・オンライン参加義務

各参加校につき1名、資格を満たしたジャッジの参加が義務づけられる。

(ジャッジ資格の詳細については「出場申し込みForm」等参照。顧問の兼任は可能)

参加校ジャッジは、ジャッジ事前説明会12月4日(日)(予定)へ参加することを原則とする

12.対戦方法 予選6試合の結果に基づき、上位4校が決勝トーナメントへ進む。

(ただし突発的なネットのトラブル等の場合、予選試合数等を減らす場合もある)

予選各試合はジャッジ2名が審査。決勝トーナメントは、3~5名が審査。

|

Resolved: That the Japanese Government should abolish the mandatory retirement age systems.

日本政府は,定年制を廃止すべきである。是か非か。 |

13.論 題

※ 付記事項等、詳細については、連盟HPを参照のこと。

14.日 程

|

12/17(土) |

8:30~ |

受付 |

12/18(日) |

8:30~ |

集合・受付 |

|

|

9:00~ |

開会式 |

|

9:00~ |

予選第5試合 |

|

|

10:00~ |

予選第1試合開始 |

|

11:00~ |

予選第6試合 (昼食) |

|

|

|

(昼食) |

|

13:00~ |

予選結果発表 |

|

|

12:30~ |

予選第2試合開始 |

|

13:30~ |

準決勝 |

|

|

14:45~ |

予選第3試合開始 |

|

15:00~ |

決勝 |

|

|

17:00~ |

予選第4試合開始 |

|

16:00~ |

表彰式・閉会式 |

|

|

18:00~ |

オンライン交流会 |

|

17:00 |

終了予定 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 競技規則

競技は「Online大会ルール」「ジャッジ基準」に基づいて行います。

「Online大会ルール」「ジャッジ基準」は連盟HP参照

16.大会参加申し込み

上記 連盟HP上のフォームに必要なデータを入力し、お申し込みください。

応募期間は10月中旬から11月9日まで(必達)。

※都道府県大会または広域大会の入賞校も全国大会へのエントリーが別途必要

17. 全国大会出場校選抜基準

出場校の最大総数は原則64とする。

原則として都道府県大会の上位校を選抜する。都道府県大会に参加した学校数に応じて、全国大会出場枠を割り振る(従って都道府県大会への出場が選抜される必要条件となる。)ただし、諸事情により都道府県大会を開けない県については、HEnDA主催で合同予選会を行い特例として参加を認める。また連盟の認定する広域大会の優勝校には出場資格を与える。選抜基準の詳細は連盟HP参照。

18.参加費 20,000円/校

19.表 彰 1位・2位・3位(2校)、予選5~8位

個人賞:最優秀ディベーター1名,優秀ディベーター5名

個人コンストラクティブ/アタック/ディフェンス/サマリー・スピーカーの各最優秀者1名,優秀者3名

成績優秀校に対し、国際ディベート大会等への派遣支援を行う(参加費、旅費の一部を支給)

参加者全員に参加証と記念品(全て予定)

|

■問い合せ・連絡先 一般社団法人全国高校英語ディベート連盟(HEnDA) 理事・事務局長 小林 隆徳 henda-kobayashi@peach.plala.or.jp お問い合せ:連盟HP(henda.global)まで

|

第17回 全国大会2022 ライブ配信

第17回 全国大会2022 ライブ配信 12月17/18日

全試合ライブ配信します

https://sites.google.com/view/henda2022livestream/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

どなたでもご視聴できます

どうか熱戦をお楽しみ下さい

第2回南関東ブロック大会【受付終了】

【受付終了】第2回南関東ブロック(広域)大会 要項

8月28日(日)Zoom(オンライン)実施で行います。

昨年度も、全国各地から多くの学校にご参加いただきました。広域大会として認定されれば、優勝チームは全国大会出場権を獲得できます。今年度も、多くの学校様のご参加をお待ちしております。

申し込み等、詳細の情報は、以下のPDFをご確認ください。

第2回南関東ブロック(広域)大会実行委員会

第16回大会 (2021)

MS Word File → henda topic 20211115.docx

The Topic for the 16th All Japan National Debate Tournament “Online”

第16回 全国高校生英語ディベート大会(オンライン開催)論題

(Wording and Definitions)

15 Nov. 2021

HEnDA Chief Judge: Yoshiro Yano

* NB: There is no change in the topic wording or definitions from the initial announcement in March.

However, to avoid the debaters’ additional (and often unfair) “plans” that were sometimes seen in local tournaments, some clarifications are added. (See section Additional Clarification)

Debate Topic

|

Resolved: That the Japanese Government should relocate the capital functions out of Tokyo. 日本政府は,首都機能を東京の外に移転すべきである。是か非か。 |

Background of the topic

Debates concerning the relocation of the capital functions out of Tokyo, were much more serious during the 1980s and the 90s. The Diet has adopted the resolution to relocate capital functions in the year 1990, and there is even an Act for the Relocation of the Diet and Other Organizations that was passed in 1992. It is unclear what the current government’s official position is; other than the planned Bunka-cho relocation (mentioned below in 4.), the resolution and the Act seems to be somehow virtually forgotten. But this does not mean that the topic’s relevance has diminished, or the topic is outdated. Rather, the problem of excessive concentration of social functions and population in the Tokyo metropolitan area may arguably be one of the most important issues that decide the long term future of Japan. Obviously, concerns over the prevention of future disasters, caused not just by earthquakes but also by pandemics, add renewed relevance in debating this topic.

Definitions

1. “out of Tokyo”:

Affirmative side (AFF) should propose where the “new capital” should be (the “Plan”), early in the constructive speech. AFF must select from one of the three areas that were proposed by the Prime minister’s advisory council in 1999: (1) the Tochigi-Fukushima area, (2) the Gifu-Aichi area, and (3) the Mie-Kio area.

(https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/English/qa/chapter03.html)

If the AFF fails to designate the area of the new capital, the debate should proceed (by default) assuming that the capital functions would be relocated to (2) the Gifu-Aichi area. [You know, the 1st HEnDA tournament was held in Gifu!]

2. “relocate”:

It should be assumed that a new capital will be constructed with a smart, ecological city construction plan. The vacated governmental buildings and cites in Tokyo should be assumed to be either sold (to the private sector), reused (as public museums, theaters, etc.), or razed (making more parks, for disaster prevention etc.).

It should be assumed that the relocation process will take around 10-15 years.

3. “capital functions”:

“Capital functions” includes the state government central offices (the state administrative branch, the Ministries, the Agencies), the Diet (the state legislative branch: The House of Representatives, the House of Councilors and their relevant offices), and the center of juridical functions (the Supreme Court and its organizations).

“Capital functions” should not include the imperial palace (see 4. below), nor the cultural/educational institutions run by the state (such as theaters, museums, national universities etc. Of course, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology itself should be part of the above relocation).

The AFF may not propose to limit or make exceptions to the above “capital functions”: They should defend the position that all of these functions should be relocated to the designated “new capital.”

The AFF may not add plans to relocate other economic/societal functions in Tokyo. However, the demographical/economic impact of the relocation of capital functions are up to debate (using predictions based on evidence).

4. Exceptions

- a) ADs and DAs concerning the relocation of the Imperial Palace and the emperor’s acts of state should not be debated within this topic. To be precise, the Japanese Constitution Art. 6 and 7, defines the emperor’s functions and acts of state: Appointment of the Prime Minister and the Supreme Court Chief Judge, legal promulgations, attestations of ambassadors, etc. However, we will not argue about where these ceremonial functions should take place, as they are trivial matters compared to the central questions of the topic, that is, whether we should let the proceeding concentration (of nearly everything!) in Tokyo continue or not.

- b) The Agency for Cultural Affairs (Bunka-cho) is planned to be relocated to Kyoto in 2022. Please consider it also an exception: ADs and DAs concerning the relocation of Bunka-cho is out of this debate topic.

5. Negative side (NEG) position:

The NEG should support a policy that denies further relocation of capital functions outside of Tokyo. The AFF and NEG positions do not change even if the actual Japanese government should announce to relocate the capital functions (before the National tournament).

ADDITIONAL Clarifications (Nov. 15)

Basic rule for interpreting HEnDA topics (not just this year, but every year):

- If it is not EXPLICITLY written in the above HEnDA definitions, debaters cannot add any new assumptions (additional “plan”, limitation, specification, etc.), nor should the judge assume that such new assumptions can justify or refute Advantages or Disadvantages by themselves.

- In other words, if it is not explicitly written in the above HEnDA definitions, you must argue and prove it (with evidence)

Here are the additional “plan”, limitation, specification, etc. examples that should NOT be provided by the debaters (The list is not exhaustive; basically, there is NO room for additional “plans” other than mentioned above.)

1. “out of Tokyo”:

×Debaters should not further narrow down or expand the three areas that were proposed by the Prime minister’s advisory council in 1999: (1) the Tochigi-Fukushima area, (2) the Gifu-Aichi area, and (3) the Mie-Kio area. For example, it is not allowed to show plans like “We propose to move only in Fukushima prefecture” or “We propose to move to certain XX area.”

If the debate is to focus (geographically) on the supposed new capital whereabouts, the debaters should argue with evidence, referring (for example) to the relocation plans that were considered in the past (1990s), when the three areas were proposed.

(See for example, https://www.pref.mie.lg.jp/KIKAKUK/HP/shuto/27263024004.htm)

2. “relocate”:

×Debaters should not add assumptions about the new city construction: For example, designating the budget limit or adding specifications about the construction.

Even though “the new capital will be constructed with a smart, ecological city construction plan” it is just a “construction plan” and obviously, it can be challenged that the new capital construction will cause environmental damage.

×Debaters should not designate the usage of “the vacated governmental buildings and cites in Tokyo”: For example you should not add plans like, “we propose to make former governmental buildings as parks”. Debaters should make predictions (based on evidence) whether it will be “sold, reused, or razed”.

×Debaters should not change or designate the relocation timeline “that the relocation process will take around 10-15 years.”: For example, delaying, prolonging, or shortening the relocation timeline. (You should not say that the relocation construction will start later, say, in 2030.)

3. “capital functions”:

4. Exceptions

×Debater should not add other capital functions in the relocation (like “we will also make the business sector move out of Tokyo”, etc.) or make additional exceptions (like “we will not move the Supreme Court”, etc.).

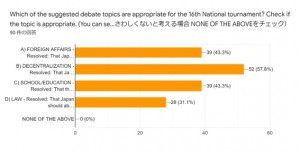

HOW THIS TOPIC WAS CHOSEN 論題選定の経緯

The HEnDA committee selected four potential topic areas from around 20 or so suggestions in mid-February, and called for an opinion poll on whether to approve four potential topics.

The result of the poll was: (Total number of votes N = 90)

The Relocation/Decentralization topic was the most approved (57.8%)

Thank you all for the wonderful and inspiring suggestions, votes, and very useful comments! (We have incorporated the suggestions in the tentative definitions already.)

大会ルール

2021 第16回大会ルール (2020年からの変更はありません)

MS Word形式でダウンロード可能です

Tournament rules in English: HEnDA-Rule2021Eng.docx

大会ルール(日本語)HEnDA-Rule2021Jpn.docx

第16回 全国高校生英語ディベート大会

大会ルール

全国高校英語ディベート連盟(HEnDA) 審査委員会

全国高校生英語ディベート大会では,多くの地域から,異なったディベート経験をしてきた高校生が集い,共通の土俵で競い合います。この大会ルールの目的は,最低限の共通の土台を設けることで,できるだけ公平で,教育的にも意味があり,何よりも楽しいディベート大会を実現することにあります。

大会運営上の規定なども含みますので,すべてを読み通す必要はありませんが,重要性の高い項目には四角の枠で囲みましたので,出場者の高校生の皆さんと,ジャッジ・顧問の先生は関連しそうな箇所を,試合前に一度目を通してください。*ルール本文の右側のアステリスク付きの小さな字の部分は,各項目の解説ですので必要に応じ目を通してください。できるだけ

この大会ルールはあくまでディベートを行う上での最低限の取り決めにすぎません。ルールに定めがないからと言って,それ以外は何をやっても良いという訳ではありません。高校生にふさわしくない行為はもちろん行うべきではありませんし,本連盟のMake Friends憲章に則り,フェア・プレーの精神に違反してはならないということを忘れないでください。

この大会を実行する上で,このルールに定めのない例外的な事態についての決定は,大会審査・実行委員会が最終的に責任を負うことにします。そうした決定を行った場合,必ず出来るだけ早時期に全参加者に発表します。

Tournament Rules (English)

Tournament Rules

Download here (MS Word): HEnDA-Rule2021Eng.docx

HEnDA-Rule2021Jpn.docx (日本語版)

The 16th National High School English Debate Tournament

Tournament Rulebook

All Japan High School English Debate Association (HEnDA)

Judging Committee

This tournament will have high school students attending from various prefectures all over Japan, which means, many styles of debates will have to compete on a common ground. The purpose of this tournament rulebook is to set up a minimum common field of debating; a common field that will realize a fair, educationally fruitful tournament, and will, most importantly, show the students the joys of English debating.

Some of the rules here are for tournament management purposes, so it is not necessary to read through all of the statutes in this rulebook. However, we’d like the students, their coaches and judges to look through relevant rules before attending the tournament. Topics of importance are framed so please pay extra attention to them. Further comments are provided after the asterisks (*).

This rulebook provides only minimum requirements for debating. Lack of direct prohibitions does not mean you are allowed to do anything else. Needless to say, students should behave in a morally appropriate manner for a high school student, according to the “HEnDA Make Friends Pledge”. At all times, we expect students and teachers to show the spirit of fair play.

If something irregular happens during the tournament, which has no corresponding statute in this rulebook, final decision will be up to the Judging Committee and the Tournament Organizer. In case of such irregularities, all participants will be notified as soon as possible.

NB: If in any case there are discrepancies among the Japanese and the English version of this rulebook, basically the Japanese version will be used to organize the tournament.

3.1 The definition of Evidence.

3.2 The Quotations of Evidence in the Debate

4.1 Supervising the debate round speeches

4.3 Rating the Communication Points

1. Procedures of the Tournament

In this tournament, maximum of 64 teams will compete in the 6 preliminary rounds. Then according to the following criteria, top eight teams will be selected for the finals: Semifinals and the Final. Winners will be awarded by the results of the final.

However, due to some unexpected emergency, if the judging committee and the tournament organizer had to decide to shorten the tournament, the awards will be decided referring to the rules as faithfully as possible.

* Revised (2020)

Since 2019, the tournament has 6 preliminary rounds, and the finals will start from the Semi-finals.

*The team that debated on the Aff. side in an odd number round will basically debate on the Neg. side on the next round, vice versa.

1.1 Preliminary Rounds

Each team will have 6 rounds in the preliminary rounds. The team will basically have 3 rounds arguing on the Affirmative side, and 3 rounds arguing on the Negative side. (Exception may happen only when there will be bye rounds.) The side in the 3rd, 5th rounds will be allocated randomly.

*Revised (2019: prelim. rounds) The team that debated on the Aff. side in an odd number round will basically debate on the Neg. side on the next round, vice versa.

1.1.1 Management of preliminary rounds

During the preliminary rounds, teams will not debate each other more than once, and teams from the same prefecture will basically not match against each other.

The Tournament Organizer will decide who the 1st and 2nd round opponents are by lottery. From the 3rd to the 6th round, matches will be allotted according to the results of the previous rounds, using the Power-pairing system. This Power-pairing system basically matches teams that won the same number of votes.

In this system, we will adopt the so-called “high-low” rule, in which if several teams have the same number of votes, the team that is higher in rank among the group with the same votes, will be matched against the lower team in the same group.

Each preliminary round will have two judges. The two judges will decide the winner independently and will vote separately. Each judges’ vote has equal value. (If the judges’ votes split, the round will be virtually a “tie”)

*Revised (2019: prelim. rounds)

* The teams that debate on the Aff. side in the 1st round, will basically be the winners of the regional block tournaments and prefectural tournaments that were the most competitive.

The Power-pairing system is employed so that the winner is not decided by sheer luck. Moreover, it will decrease the number of schools that win all or no rounds. Furthermore, teams of supposed equal debating skills will have more chance to face each other, enabling more enjoyable debates for all who are involved. This system is often used in debating at universities in both Japan and the USA.

In some rare cases, the teams that have not won the same number of wins may be matched, for the sake of other tournament requirements: the number of Affirmative/Negative rounds each team should debate on should be the same, opponent of the previous rounds will not be matched again, and teams from the same school will not have a match against each other.

1.1.2 Criteria for deciding the finalists

The top 4 teams who advance to the final rounds will be decided by the following criteria (The winners of the 5th to 8th place awards will also use the same criteria.):

.

The 1st criterion: Teams who won the most votes will be ranked higher.

The 2nd criterion: For each team, the total number of votes of every opponent teams will be totaled (Swiss points). Among the teams with the same number of votes, the team with the higher total opponent votes (Swiss points) will be ranked higher.